Als die Künstlerin Katarina Janečková Mutter wird, weiß sie, dass sie fortan nicht mehr allein in ihrem Studio arbeiten wird. Spuren von Kritzeleien ihrer zwei Töchter fließen mit ihren eigenen Motiven zusammen und deren physische Anwesenheit erzeugt einen tiefgreifenden Wandel ihrer Technik: Ihre Werke, die sie oft tagelang bereits in ihrem Inneren ausbrütet, bringt sie nun in zügigen Pinselstrichen und Gesten fast explosionsartig in nur 20 oder 30 Minuten auf die Leinwand.

Die Komponente der Unvorhersehbarkeit, die durch ihre Töchter in den Malprozess eingeht – wie ihr Einfluss auf die Farbwahl oder den zeitlichen Rahmen – erinnert an die Methodik des surrealistischen Spiels Cadavre exquis. Ähnlich wie die kreative Zusammenarbeit zwischen Marlene Dumas und ihrer damals fünfjährigen Tochter Helena (1994–1995) integriert Katarina den spielerischen Zufall in den Prozess der künstlerischen Produktion. Diese postpartale Phase der umfassenden Transformation von Arbeitsbedingungen und -methoden überschreibt Katarina selbst mit dem Begriff der „MATERNITY VACATION“. Der Ausdruck, der aus dem Slowakischen übersetzt ist, rufe gänzlich andere Assoziationen als seine englische Entsprechung „MATERNITY LEAVE“ wach, der mehr den Ausschluss einer jungen Mutter aus gesellschaftlichen Sphären impliziert. Die Idee der eigenen Entfernung aus ihrem Tätigkeitsbereich der Kunst angesichts der Mutterrolle ist der in der Slowakei geborenen Künstlerin vollends fremd. Sie zieht es vor, ihre Kinder zu Mitarbeiterinnen zu machen und zum Motiv ihrer Malereien und Zeichnungen.

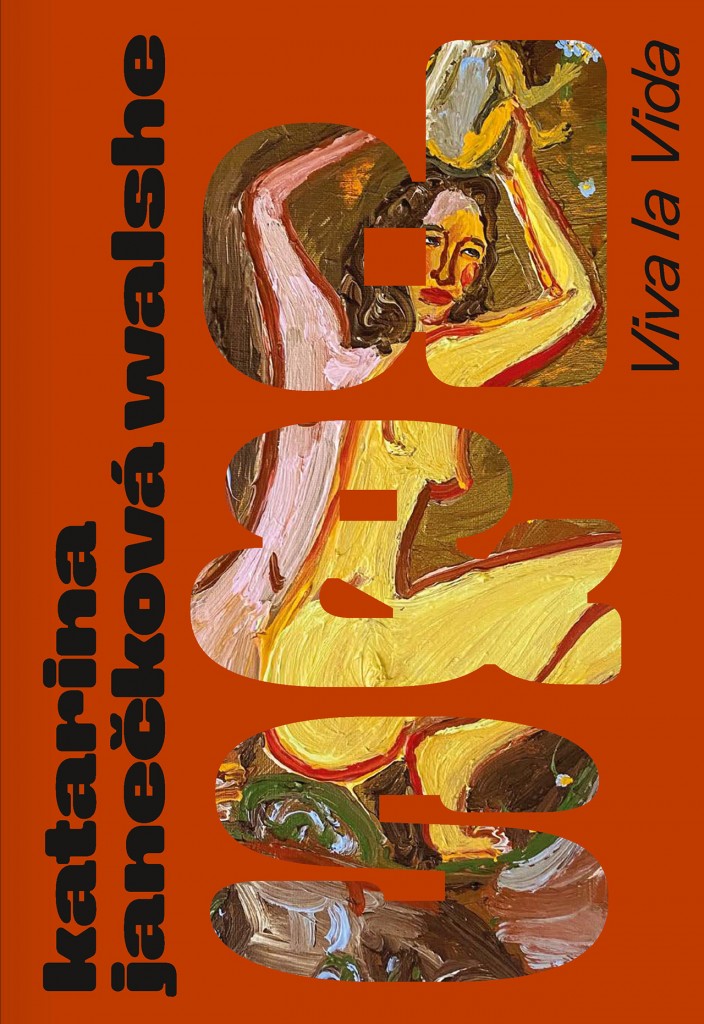

Katarina verwirft klischeehafte (kunst-)historische Einschreibungen und Abwertungen von Mutterschaft und malt Alternativen zu den choreografiert-physischen Darstellungen des weiblichen Körpers unter dem „male gaze“. Anstatt sich anschauen zu lassen, wirft sie in ihren Selbstportraits den Blick zum Betrachter ihres Bildes zurück. Ihre selbstbewusst-entspannten Posen gleichen einer Einladung, zum Voyeur ihres zelebrierten und nackten Körpers zu werden, der sich oft in harmonischer Vereinigung mit ihren kleinen Töchtern und ihrem Mann offenbart. Traditionell gegensätzliche Rollen wie die der Geliebten und Mutter, der Hausfrau und Künstlerin bringt sie zusammen. Denn weil mit der dauerhaften Anwesenheit ihrer Kinder ein Verzicht auf Privatsphäre unvermeidlich ist, kommt es natürlich vor, „dass man Sex hat, während sie im Zimmer sind“, so Katarina. Warum sie also nicht gleich in alle Aspekte der künstlerischen Arbeit mit einbeziehen? Warum nicht angesichts der Realität alternative Bilder entwerfen, die dem Stigma der entsexualisierten Mutter entgegenwirken? Warum nicht eine Wirklichkeit erfinden, in der die Vielfalt weiblicher Lebenswirklichkeiten gefeiert wird, wie in ihrem Werk Life, in dem Katarina als liegender Akt auf einem Bügelbrett erscheint? Sie ist hier Empfängerin – ihr Mann massiert sie – und Geberin – sie stillt beide Kinder an ihren Brüsten, die vom Bügelbrett hinunter auf den Boden reichen. Auch in Giver imaginiert sie sich mit multiplen Brüsten als Ernährerin und zugleich als sinnliche Kraft.

Durch derartige Darstellungen intimer Rollenspiele propagieren Katarinas Selbstporträts ein anderes Zusammenleben der Geschlechter und eine Neubetrachtung gesellschaftlicher Modelle. Als Künstlerin, die sich selbst zu ihrer eigenen Muse macht, erlebt sie das Muttersein allumfassend: intim und privat sowie belebend für ihren Beruf. In Bildern wie Dishwashing in Texas inszeniert sie ihren Haushalt als Bühne und verwandelt familiäre Pflichten als Kategorie des bildgebenden Gegenstands in fruchtbare Tätigkeiten. Mittels dieser subtilen Gesten der Rebellion gegen die Unsichtbarkeit, in der „Care-Arbeit“ meist verschwindet, versucht sie zu einem authentischeren Ich zu gelangen, und erinnert dabei an Louise Bourgeois, die das Muttersein nicht in seiner strukturell-politischen Dimension, sondern als ganzheitliche, generationenübergreifende Erfahrung auffasste, die von ihrer Kunst nicht zu trennen war. Familie und Mutterschaft waren auch für Bourgeois Quelle einer schöpferischen Energie: „Mein Bezugsrahmen besteht aus drei Aspekten … aus meiner Mutter und meinem Vater … meinem eigenen Erleben … und meinen Kindern. Diese drei sind untrennbar miteinander verbunden.“

Das Selbstporträt – Katarinas künstlerischer Fokus – ist seit jeher das maßgebliche Medium für Reflexionen von Künstlerinnen auf ihre Identität und ihre traditionelle Unterdrückung durch die Gesellschaft. Bei der Untersuchung zu Motiven von Selbstporträts wird aber schnell deutlich, dass Künstlerinnen und sogar jene, die ihre eigenen Körper und Biografien ins Bild setzten wie etwa die feministischen Avantgarden der 1960er und 1970er Jahre, die Themen von Schwangerschaft und Mutterschaft weitgehend ausklammerten. (Andrea Liss nennt in ihrem Buch Feminist Art and the Maternal diese Ausnahmen, darunter Arbeiten von Susan Hiller, Mary Kelly und Mierle Laderman Ukeles. Sie bilden aber mit Hinblick auf die Bedeutung, die Kinder im Leben vieler Künstlerinnen hatten und haben, eine auffallend kleine Minderheit.) Bis weit ins 20. Jahrhundert ging mit dem Ergreifen des Berufs der Künstlerin traditionell eine Verweigerung der Mutterrolle einher.

Im Jahre 1906 malt Paula Modersohn-Becker ihren schwangeren nackten Körper und schafft so den wohl ersten Selbstakt, Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag. Doch sie erwartet kein Kind. Sie hält sich in dieser Zeit in Paris auf und erwägt, sich von ihrem Mann, dem Künstler Otto Modersohn, zu trennen. Was sie hier symbolisch darstellt, ist für die Kunsthistorikerin Jennifer Higgie die Geburt ihrer Schaffenskraft fernab ihrer häuslichen Verpflichtungen als Ehefrau in ihrer Heimat Worpswede. Meret Oppenheim ist erst 18 Jahre alt, als sie 1931 ihr Porträt Votivbild (Würgeengel) malt, auf dem eine Frau ein verblutendes ermordetes Kind in den Armen hält. Das Werk ist eine symbolische Zurückweisung der Mutterrolle. Anstatt also Kinder zu gebären, bringen sowohl Modersohn-Becker als auch Oppenheim ihre Kunst ins Leben. Auch als Linda Nochlin in ihrem vielrezipierten 1971 erschienenen feministischen Aufsatz „Why Have There Been No Great Women Artists?“ institutionelle, historisch gewachsene Strukturen untersucht, die Künstlerinnen in ihrem Werk (unterbewusst) benachteiligen, schenkt sie der Institution der Mutterschaft, die meist vollends im Verantwortungsbereich der Frau lag (und damals noch liegt), kaum Bedeutung. Die Erzählungen, die Nochlin weiterträgt, sind weiterhin von Entweder-oder-Dichotomien charakterisiert: Es brauche eine „starke rebellische Ader“, so Nochlin, um eine künstlerische Laufbahn zu verfolgen, statt sich den „gesellschaftlich akzeptierten Rollen der Ehefrau und Mutter zu unterwerfen“. Noch 2016 antwortete Marina Abramović im Interview mit Susanne Kippenberger auf ihre eigene rhetorische Gegenfrage: „Warum übernehmen die Männer wohl die wichtigen Positionen? Ganz einfach: Liebe, Familie, Kinder – all das will eine Frau nicht opfern.“

Es scheint, als habe Katarina diese hierarchischen Strukturen bereits verlernt, die verlangen, mütterliche Gefühle zum Schweigen zu bringen, und so trägt sie mit ihren Porträts zu einer Neuformulierung und Entstigmatisierung weiblichen Kunstschaffens bei, in der das Muttersein nicht eliminiert, sondern integriert wird. Gemeinsam mit Künstlerinnen wie Jagoda Bednarsky, Laxmi Hussain, Clarity Haynes, Camille Henrot, Loie Hollowell, Kara Walker und Hannah Cooke entwirft sie ein neues und gegenwärtiges Bezugssystem, ein neues „Mutterbild“, das die Erzählung von der Künstlerin weiterentwickelt. Sie alle bringen zum Ausdruck, was Liss einen von „mütterlicher Stärke“ angetriebenen „subjektiven Feminismus“ nennt. Dazu gehört, so Liss, die „Weigerung, sich durch Mutterschaft und Geschlecht einengen und definieren zu lassen“. Katarinas Bilder zeigen Alternativen zu „kulturellen Ideologien“ auf, „die ein Bündnis zwischen Feminismus und Muttersein immer noch tabuisieren“. „Die feministische Mutter“, schreibt Liss, „bekennt sich dazu, dass Ambivalenz oft der Normalfall ist, eine Ambivalenz, die ständig die Bindung zwischen mütterlichem und beruflichem Ich, zwischen mütterlichem und sexuellem Ich, zwischen mütterlichem und eigenem kindlichem Ich zerreißt und heilt.“ In diesem Sinn sind Katarinas harmonisch-ganzheitliche und instinktive Selbstdarstellungen die Verwirklichung einer Doppelexistenz. Dabei verzichtet sie auf Aggression, Frustration, Scham oder Verlegenheit. Sie malt ihr subjektives Leben als Künstlerin-Mutter und feiert diesen Zustand als Grundlage ihres Lebens und ihrer Kunst.

Dieser Essay wurde aus dem Englischen übersetzt.

Literatur

Higgie, Jennifer, The Mirror and the Palette: Rebellion, Revolution, and Resilience. Five Hundred Years of Women’s Self-Portraits, 2021.

Kippenberger, Susanne, „Interview mit Marina Abramović: ‚Mit 70 muss man den Bullshit reduzieren‘“, Tagesspiegel, 8. November 2016.

Kris, Ernst, und Otto Kurz, Die Legende vom Künstler. Ein geschichtlicher Versuch, 1995 (zuerst 1934).

Lippard, Lucy R., „The Pains and Pleasures of Rebirth: Women’s Body Art“, Art in America 64, Nr. 3 (Mai/Juni 1976).

Liss, Andrea, Feminist Art and the Maternal, 2008.

Louise Bourgeois: The Complete Prints and Books, https://www.moma. org/s/lb/curated_lb/themes/motherhood_family.html.

Neumann, Erich, Die Große Mutter: Bilder und Symbole des Weiblichen, 2022.

Nochlin, Linda, „Why Have There Been No Great Women Artists?“, ARTnews, Januar 1971.

Juliet Kothe lebt und arbeitet als Kuratorin und Autorin in Berlin. Sie war bis 2022 fünf Jahre lang Direktorin der Boros Foundation und eine der künstlerischen Leiterinnen der Ausstellung STUDIO BERLIN, die 2020–2021 im Berghain gezeigt wurde. Sie ist Mitbegründerin von Collection Night Berlin und des Frauennetzwerks Femme Terrible. Derzeit forscht sie unter anderem zur Konstruktion künstlerischer Bilder des Selbst und anderer und der Identitäten von Künstlerinnen. Der von ihr mitherausgegebene Band BOOBS IN THE ARTS. fe:male bodies in pictorial history, der kunsthistorische Verbindungslinien mit feministischen und zeitgenössischen Darstellungen der Brust verknüpft, wird 2023 erscheinen.