EIN GARTEN IN DER HöLLE: NAVOT MILLERS AUSSTELLUNG PARADISE

„Interesting, the idea that loneliness might be taking you towards an otherwise unreachable experience of reality.“ Olivia Laing, The Lonely City 1.

Dass Navot Miller gerade jetzt, während die Welt zur Hölle fährt, seine Ausstellung Paradise nennt, ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, weil das Paradies der einen die Hölle der anderen sein kann. Es ist erstaunlich, weil traditionelle religiöse Vorstellungen, die davon ausgehen, dass man das Paradies erst im Jenseits erreicht, dafür eine Menge in Kauf nehmen: die Vernichtung der Ungläubigen, der gesamten Menschheit, der die „Hölle auf Erden“ bereitet wird. Dabei wird die Apokalypse oft regelrecht herbeigesehnt – in evangelikalen Kirchen, im extremistischen Islam, im messianischen Zionismus, in Regierungen auf allen Kontinenten. Oder von Oligarchen, die absolut sicher sind, gerettet zu werden, in ein Elysium oder einen Bunker mit Kunstsammlung und Tennisplatz zu kommen. Für alle anderen, die in dieser völlig ge-spaltenen Gesellschaft leben müssen und sich das Paradies auf Erden wünschen, eine humanere, freiere, gleichberechtigte Gesellschaft, scheint dieses Paradies ferner denn je.

Navot Miller wuchs als schwules Kind in Schadmot Mehola, einer orthodox-nationalistischen landwirt-schaftlichen Siedlung in der West Bank auf. Er selbst verließ diese Siedlung vor über zehn Jahren, um in Berlin Architektur zu studieren, und dort dann über Umwege zur Kunst zu kommen. Auch seine Eltern leben nicht mehr in der Siedlung. Doch Schadmot Mehola ist, wie er immer wieder betont, „ein Teil von mir, hat mich gemacht“, genau wie die queeren Szenen in Berlin und New York, die Welt seiner Freunde, die er auf seinen Bildern aus einer sehr intimen Perspektive zeigt, after hours, beim Chillen, auf Drogen, schlafend, high, in atemberaubender Natur. Miller trägt seine blondierten Schläfenlocken genau wie seine Perlenkette als eine Art Bekenntnis zu seiner Geschichte, seiner Kindheit, seinem Coming Out, oder vielleicht auch als Selbstvergewisserung.

Die wahren Paradiese seien „die Paradiese, die man verloren hat“,2 schrieb Marcel Proust in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Auch bei Miller gibt es im Leben und im Werk dieses Bedürfnis, intensive, intime Erlebnisse, Glückserfahrungen aus der Vergangenheit, durch bestimmte Auslöser, zu denen auch Sex und Drogen gehören, wieder erfahrbar zu machen. Doch zugleich betont er, lebe er „nur im Jetzt“, „für diesen Moment“. Immer wieder beugt er sich bei unserem Treffen in einem Restaurant in Mitte vor, schnippt mit den Fingern vor meinem Gesicht herum, um seinen Punkt zu machen. Das Paradies sagt er, sei für ihn kein fester, dauerhafter Zustand. Es ist kein Endpunkt, nicht ewig, sondern ein flüchtiger Moment, nur eine Art temporärer Safe Space, in dem man sich kurz sicher fühlt. Doch dieser Moment ist sofort wieder vorbei. Miller will also das Paradies hier und jetzt. Er sucht es in jedem Moment, versucht in seinen Bildern festzuhalten, es zu malen, wie in einem fortwährenden Prozess: hier ein Paradies und da noch eins. „Und was ist dazwischen?“, will ich wissen. „Das Leben“, sagt er, „und das muss weitergehen.“ Das macht er schnell klar, noch bevor das Schnitzel auf dem Tisch steht.

Und dann beginnt ein fast vierstündiges Gespräch, bei dem wir uns anschreien, konzentriert zuhören, um dann wieder völlig um den heißen Brei herum zu reden, herumtreiben wie Schiffbrüchige mit ADHS.

Natürlich kommt der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, das schlimmste Pogrom an Juden seit dem 2.Weltkrieg, zur Sprache – die bestialischen Massaker an fast 1200 Menschen, die bei lebendigem Leibe verbrannt, gefoltert, abgeschlachtet werden, wobei die Hamas die Morde auch noch online stellte.

Genauso sprechen wir über die endlosen Bom-bardierungen von Zivilisten, Frauen und Kindern, die strategisch erzeugte Hungersnot, die humanitäre Katastrophe in Gaza, den Angriff auf den Iran, den drohenden Krieg im Nahen Osten.

Als ich ihm im Eifer des Gefechts sage, dass er privilegiert ist, ist er zutiefst verletzt, ich bereue es sofort. Miller, der aus keinem wohlhabenden Elternhaus stammt, hat hart dafür gearbeitet, seine Kunst machen zu können. Ob ich mir überhaupt vorstellen kann, wie es ist, fragt er, bestimmte U-Bahnlinien nicht nehmen zu können, Angst vor Überfällen zu haben und auch überfallen zu werden, direkt vor der eigenen Haustür. Mir fällt auf, dass ich im Gespräch ständig stottere, nicht weiß, aus welcher Warte ich überhaupt spreche, dass ich auch nicht über mein eigenes Privileg nachdenke, nicht darüber, wo meine Bubble anfängt oder aufhört, ob es Paradiese geben darf, ob ein Paradies möglich ist in der Hölle oder daneben. Und für wen, wieviel Paradies. Dass ich selbst trotz des Wissens um die Hölle der anderen kaum etwas tue. Immer wieder, wenn er nichts zu Politik sagen will, auf meine stottern-den Fragen nicht reagiert, Haken schlägt, mich quasi stehen lässt, möchte ich aufstehen, einfach gehen, das führt zu nichts. Dann, als er wieder vor meiner Nase rumschnippt und ich sage, er soll aufhören, mich zu shaden, wieder Gelächter.

Wir sprechen über unsere Familien, wie wir hier an diesem Punkt im Jetzt angekommen sind, an diesem Tisch, er der Nachfahre von zionistischen Siedlern, ich von ostpreußischen Nazis. Er erzählt mir, wie er mit seiner Großmutter, die in der Bronx geboren wurde, als Kind durch Manhattan Richtung Downtown wanderte, sie genau wusste, wo früher welche koscheren Läden gewesen waren oder immer noch waren. Dass das ein Koordinatensystem für ihn war: Hier, Navot, hier sollten wir Früchte kaufen, das ist der letzte koschere Deli bis Greenwich Village. Manchmal möchte ich da mit ihm neben der Oma herlaufen, manchmal denke ich, Achtung, das hört sich jetzt an wie ein Film.

Seine Großmutter verliebt sich in seinen Großvater, gemeinsam wandern sie nach Israel aus, wo Jahrzehnte später Navot geboren wird, in dieser ländlichen Siedlung umgeben von Orangenhainen, die später in seinen Bildern nachhallen wird. Erzogen wird er religiös, fernab der Kunst, aber von erstaunlich weltoffenen Eltern, die ihre Kinder aus dieser abge-schirmten Community raus in die Welt mitnehmen, a-uf lange Reisen, in die USA und nach Kanada. Schon früh merkt Miller, dass er schwul ist, andere Sehnsüchte hat. In der Synagoge, die zwischen Gottesdiensten immer wieder menschenleer ist, kommt es zu ersten, fast noch kindlichen sexuellen Begegnungen mit einem Freund, für die es überhaupt keine Worte gibt. Als Heranwachsender steigt er nachts über den Zaun ins Freibad, um Sex mit anderen Jungs zu haben, oder man geht mit derselben Absicht in den Schutzbunker. Genau das sind für Miller Paradiese, sagt er, Momente der Intimität, Nähe und Sicherheit.

Miller kommt noch als Schüler nach Berlin, wo er mit seiner damaligen Freundin eine Bekannte in Wilmersdorf besucht. Er spürt sofort, dass dies seine Stadt ist. Und kommt in den Ferien vom Wehrdienst in Israel alleine zurück. Eine Nacht im Berghain, in der er seinen ersten Blowjob bekommt, erzählt er, wird zu so etwas wie ein Erweckungserlebnis: „Das veränderte mich wirklich radikal, so sehr, dass meine Eltern merkten, dass etwas mit mir geschehen war, als ich nach Hause kam, und fragten was passiert ist.“ Miller erzählt das alles völlig selbstverständlich, als gäbe es nichts zurückzuhalten.

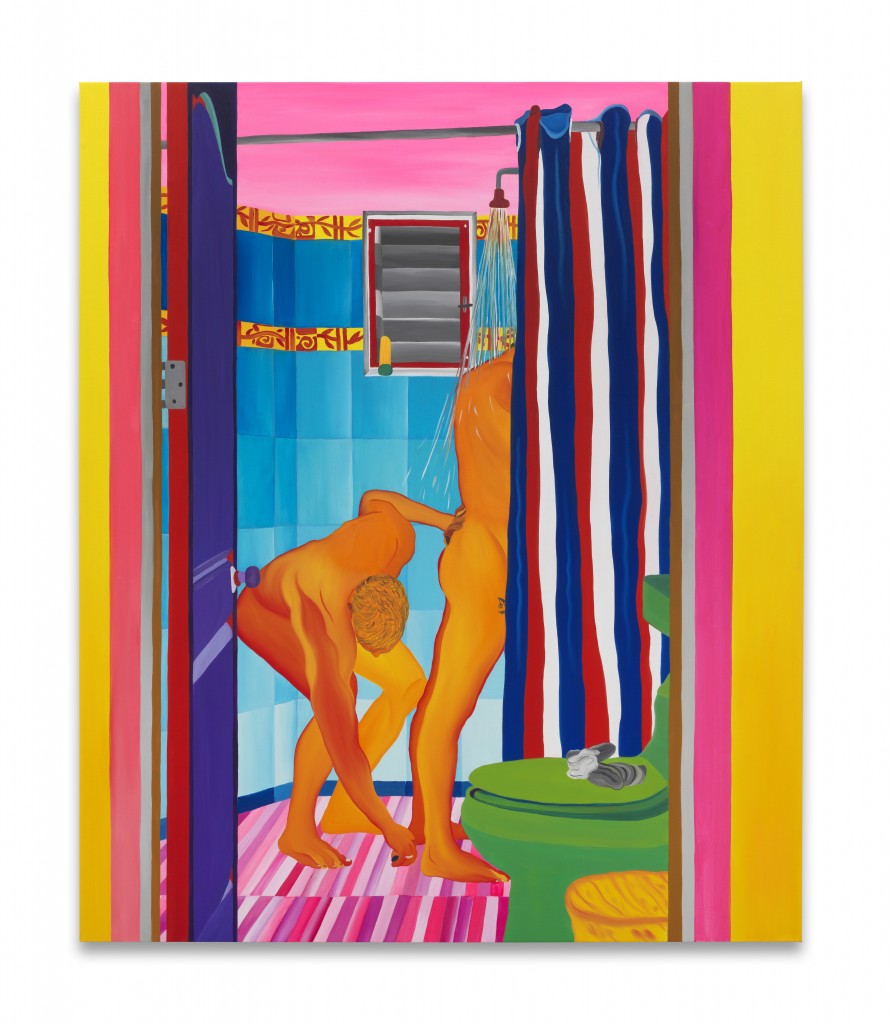

Tatsächlich ist diese Aufregung, dieses Wissen um Freiheit und Erfüllung auch in seinen Gemälden spürbar, dieses Sexuelle, Geile, das zugleich dein Leben verändert, alle Grenzen sprengt, dich in neue

Bewusstseinszustände katapultiert, dich öffnet, aber dir auch das Herz bricht. Als er erzählt, wie er sich dreimal vergeblich an der Universität der Künste für das Architekturstudium beworben hat, holt er ein Zeichenbuch von 2016 hervor und legt es auf den Tisch. „Was, dreimal abgelehnt?“ „Ja, mir wurde dann geraten, Bildhauerei zu studieren“, antwortet er. Ich frage ihn, ob ich mal reingucken darf. „Na klar“, sagt er. Ich breche in schallendes Gelächter aus. Da sind zwei Fotos, eine Hardcore-Pornoszene mit einer schwulen Orgie und auf der Seite darunter ein orthodoxes, ganz in Schwarz gekleidetes Ehepaar, das einen Kinder-wagen vor sich herschiebt. Na, da werden sich die Prüfer gefreut haben! Dann Zeichnungen. Geometrien, Ornamente, Rahmen und architektonische Elemente, die so etwas wie abstrakte Bühnenräume oder Rahmen bilden, in denen Gruppen von verschmelzenden, de–for-mier-ten Männerkörpern, manchmal auch mit ortho-doxen Kopfbedeckungen, Sex haben. Ein bisschen erinn-ert das manchmal an Matthew Barneys Drawing Restraint. Man sieht in diesem Buch, dass alles von Millers Malerei schon lange zuvor da war, das Flache, Linienhafte, die Farbfelder, die Rahmen, das Reduzierte, Kühle, Sexuelle. Er ist sich treu geblieben, trotz aller Ablehnung, aller Hindernisse. Und war seine Großmutter früher sein Koordinatensystem, sind es in der Kunst seine Freunde, seine Wahlfamilie. Sie sind ihm auf eine ziemlich radikale Weise näher als alles andere, wichtiger- als der Dialog mit der Kunstgeschichte, mit der gewaltsamen Geschichte der Moderne, mit Kultur-kriegen, politischen Fragen. Auch zu den wenigen Malern oder Autorinnen, die er als Referenzpunkte nennt, hat er ein sehr persönliches, fast obsessives Verhältnis. Er erzählt, dass er das Licht von Edward Hopper liebt, wie er sich zu Beginn seiner Laufbahn, als er noch arm war, eine riesige, mehrere tausende Euro teure Monografie über David Hockney von Taschen kaufte, dass er wirklich als erstes, an jedem Morgen, Bilder von Hockney anguckt.

Tatsächlich hat Millers fast graphische, extrem farbige Malerei etwas von früher Pop-Art von Hockney oder Peter Blake, der legendären US-Malerin Rosalyn Drexler. Da ist eine Sixties-Coolness, etwas Trockenes, das ihn deutlich von seinen Zeitgenossen unterscheidet, die wie auch Miller mit dem sehr ungenauen Label der „New Queer Intimists“ mitten in der Pandemie die Szene eroberten. Damals, als die wir im Lockdown saßen, die Welt da draußen leer und plötzlich fremd war, Millionen von Menschen begannen, im Internet zu leben und sich zu streiten – über Identität, Rassismus, Pronomen, Black Lives Matter, MeToo –, kam eine neue, schwule Malerei zum Vorschein. Und die sprach über das, was alle bewegte: Isolation, Entfremdung, die Sehnsucht nach Intimität, Nähe, Sex, Community, das Leben in der Bubble.

Diese neue Malerei kam aus dem hippen Brooklyn, einer queeren wohlhabenden Nachbarschaft, in der das Sammeln von Midcentury-Keramik und das Ansetzen des eigenen Sauerteigs genauso zur Kultur

gehörten wie Chemsex-Partys. Ihre Stars hießen Louis Fratino oder Salman Toor. Heute hängen ihre Werke in Museen wie dem New Yorker Metropolitan oder erzielen trotz Krise auf dem Kunstmarkt ab-solute Höchstpreise. Ein Merkmal dieser Strömung war die campe und höchst sensible Auseinandersetzung mit Malereigeschichte, der queeren Moderne, eine fast erotische Beziehung zum klassischen, weißen westlichen Kanon, von der Frührenaissance bis zur Nachkriegsmoderne. Der Männer-Kanon wird nicht nur geliebt, ins Wohnzimmer, ins Bett gezerrt, sondern er liebt auch zurück: Tunten, braune Menschen, Bottoms, die auf Selbstporträts penetriert werden, während sie selbstbewusst auf den Be-trachter blicken. Im Zuge dieses Hypes wurden immer mehr Maler auch aus Europa als „Neue Intimisten“ bezeichnet – so auch Miller.

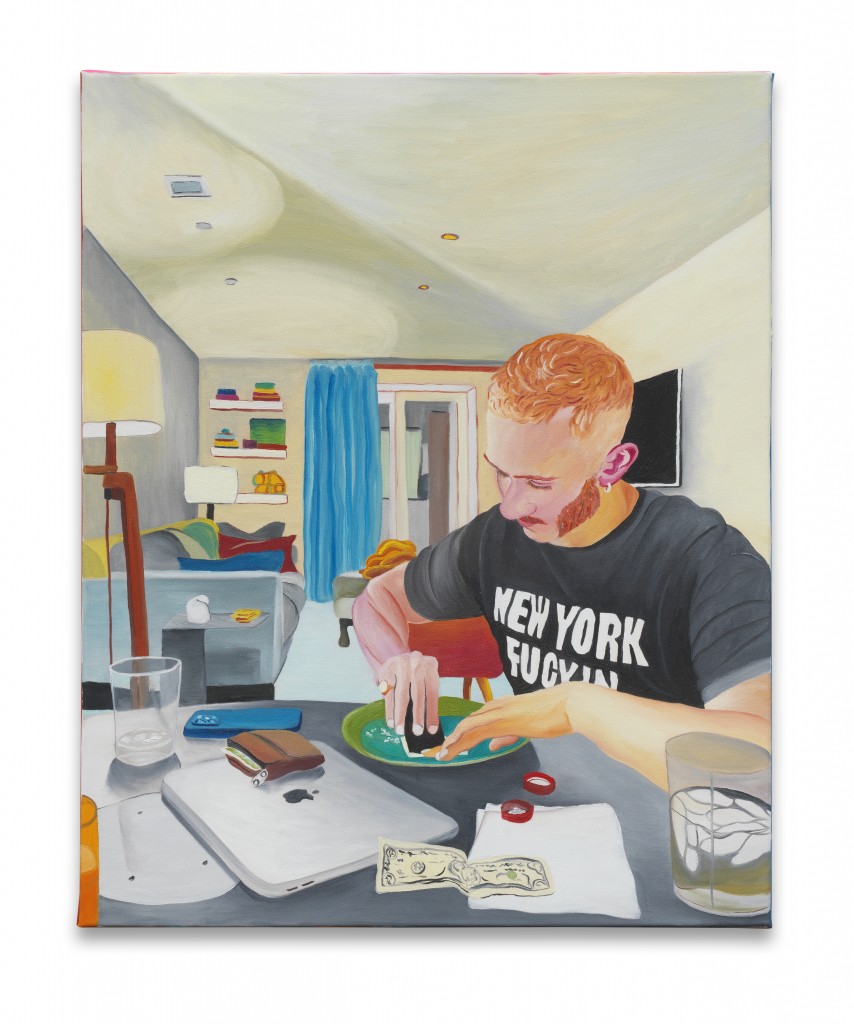

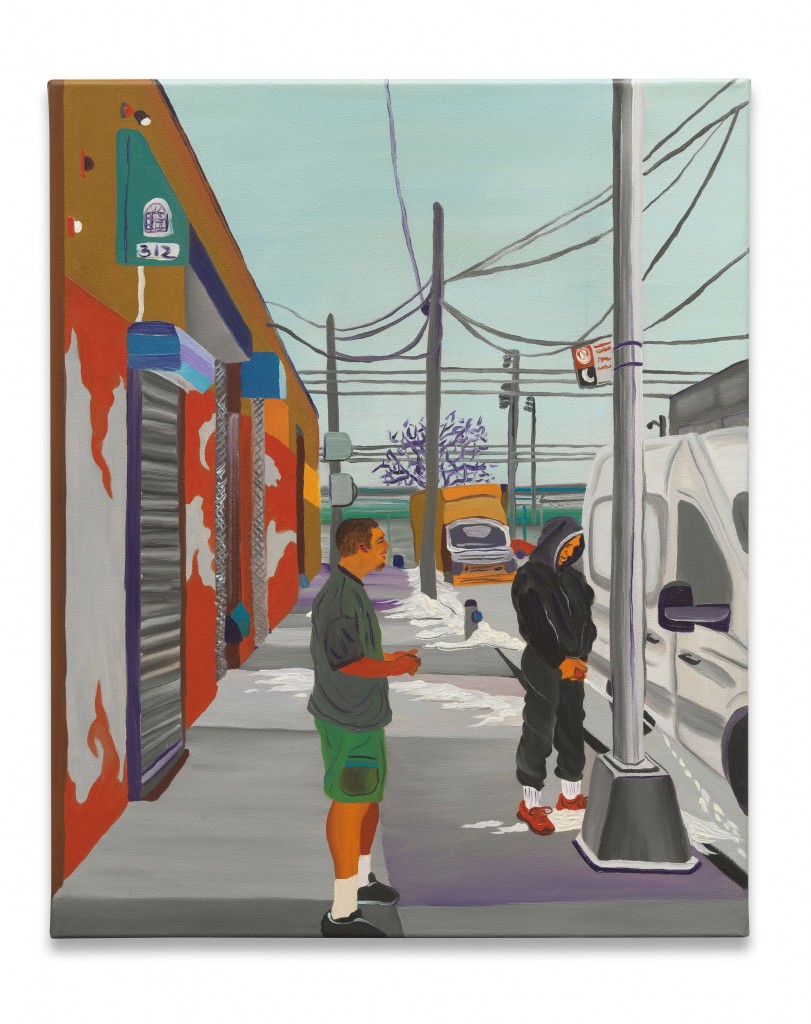

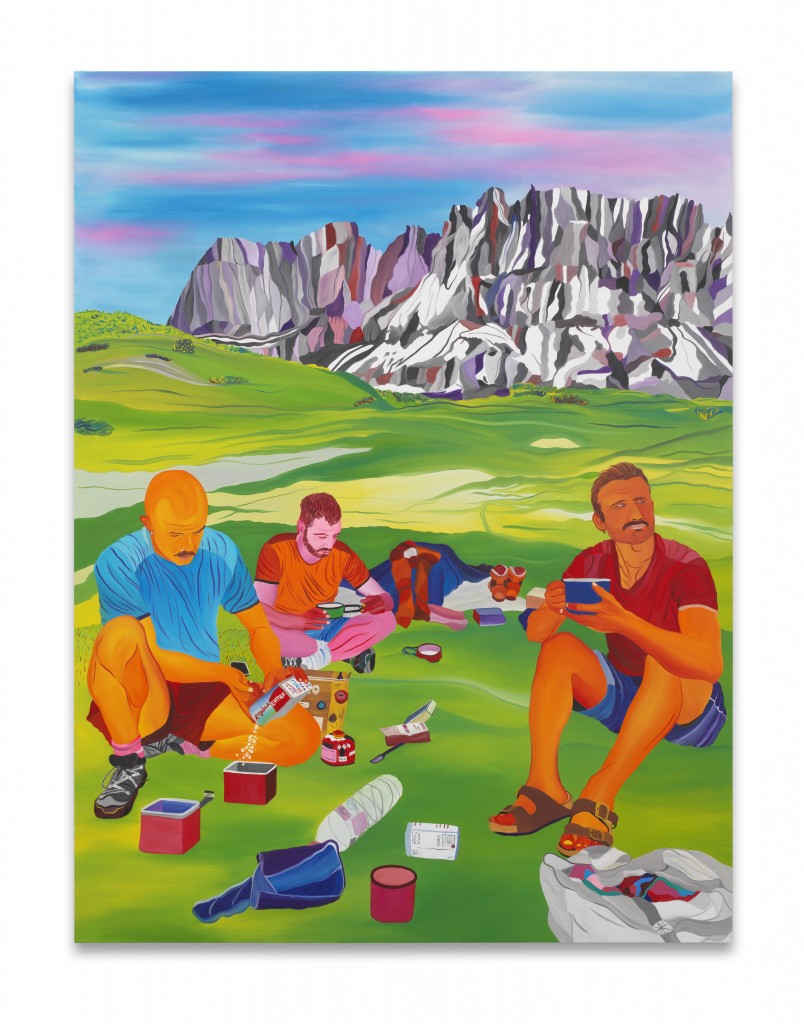

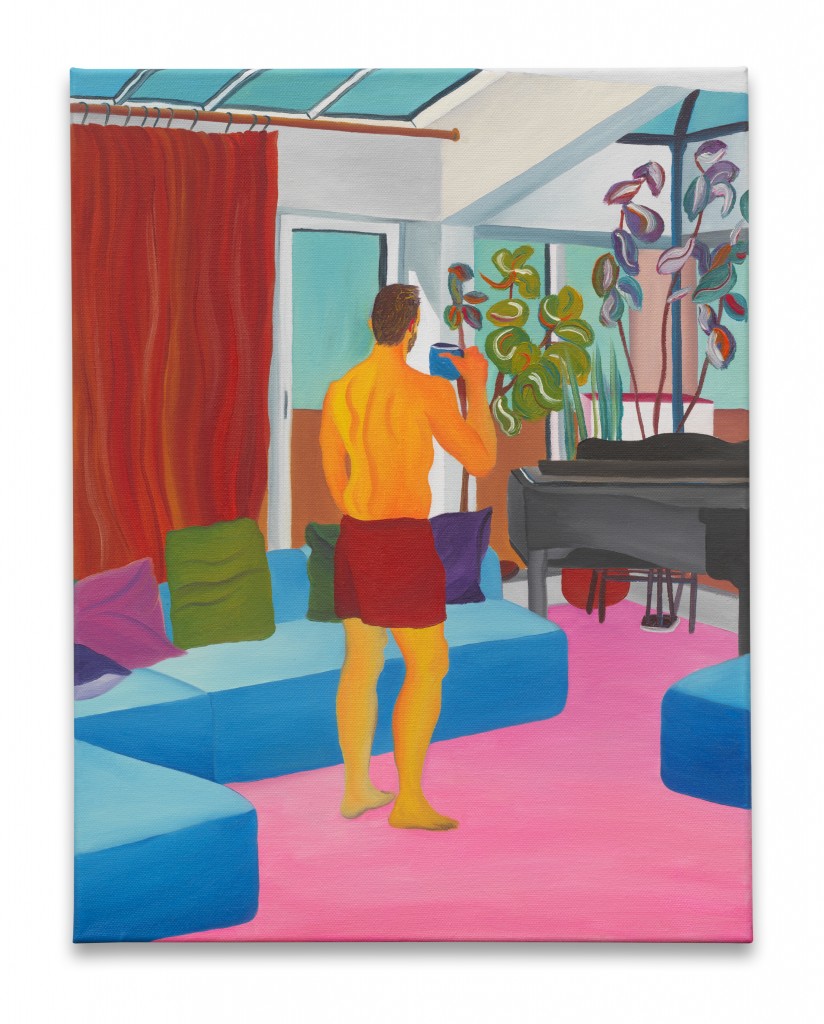

Doch dessen Bilder, wie auch die jüngsten Werke aus Paradise zeigen, scheren sich nur wenig um die sensible Auseinandersetzung mit Malereigeschichte. Sie wirken erstaunlich pragmatisch. Sie haben, wenn man genau hinsieht, wenig Nostalgisches. Sie spielen zwar mit der Idealisierung von Jugend, Sehnsucht und Schönheit, sind jedoch gänzlich unsentimental. Bilder wie Crushing Coke in Chelsea (2025) singen kein Lied auf eine neue Boheme, sondern kommen zur Sache. Die Stimmung in Paradise ist nicht symbolistisch verschlüsselt, sondern so kristallklar wie der frostige Morgen auf dem 2025 entstandenem Snowscape (Tommy and Steven outside a Club on Ten Eyck Street). Die Szenen von Millers neuer Serie erinnern an den legendären semidokumentarischen Film A Bigger Splash (1973), in dem Hockney und sein künstlerisches Umfeld in London und LA porträtiert werden und sich auch in homoerotischen Sexszenen oder unter der Dusche selbst spielen. Im Film, der um die sehr schmerzhafte Trennung von Hockney und seinem damaligen Freund Peter Schlesinger kreist, wechseln sich inszenierte Szenen, Dokumentar-aufnehmen und Hockneys Malerei ab, verschwimmen regelrecht miteinander. Das Aufregende an diesem Film ist, dass Hockney tatsächlich absolut depressiv ist, aber seine Depression gleichzeitig spielt oder malt, dass die Trennung dargestellt wird, während sie tatsächlich immer noch stattfindet, dass der ganze Film fast so ist wie eine Familienaufstellung. Ähnlich wie bei Warhol sind das Authentische und das

Künstliche nicht mehr zu unterscheiden. Auch in Paradise ist das so. Und es geht auch hier um das gebrochene Herz des Künstlers, extreme Gefühle von Einsamkeit inmitten von Freunden, eine schmerz-hafte Trennung, die gleichzeitig erlebt und in der Malerei rekonstruiert und reflektiert wird. Millers neue Bibel ist The Lonely City, ein 2016 erschienenes Buch der britischen Essayistin und Literatin Olivia Laing, Der Band ist ein Hybrid aus Memoiren und Kulturkritik, in dem die Autorin sich nach einer Trennung während eines langen New-York-Aufenthalts mit Kunstwerken beschäftigt, die aus Einsamkeit entstanden sind und zu denen es sie in ihrer Einsamkeit auch hinzieht. Darunter sind Arbeiten von Edward Hopper, Andy Warhol, dem Künstler und Aids-Aktivisten David Wojnarowicz, dem Outsider Henry Darger. Mit ihren Exkursionen in die Kunst versucht Laing auch literarisch die eigene Einsamkeit von der Scham zu befreien und als „Kunst des Alleinseins“ zu kultivieren.

Ähnlich funktioniert es auch bei Miller. Der sagt, die Serie, die eine intime Hommage an schwule

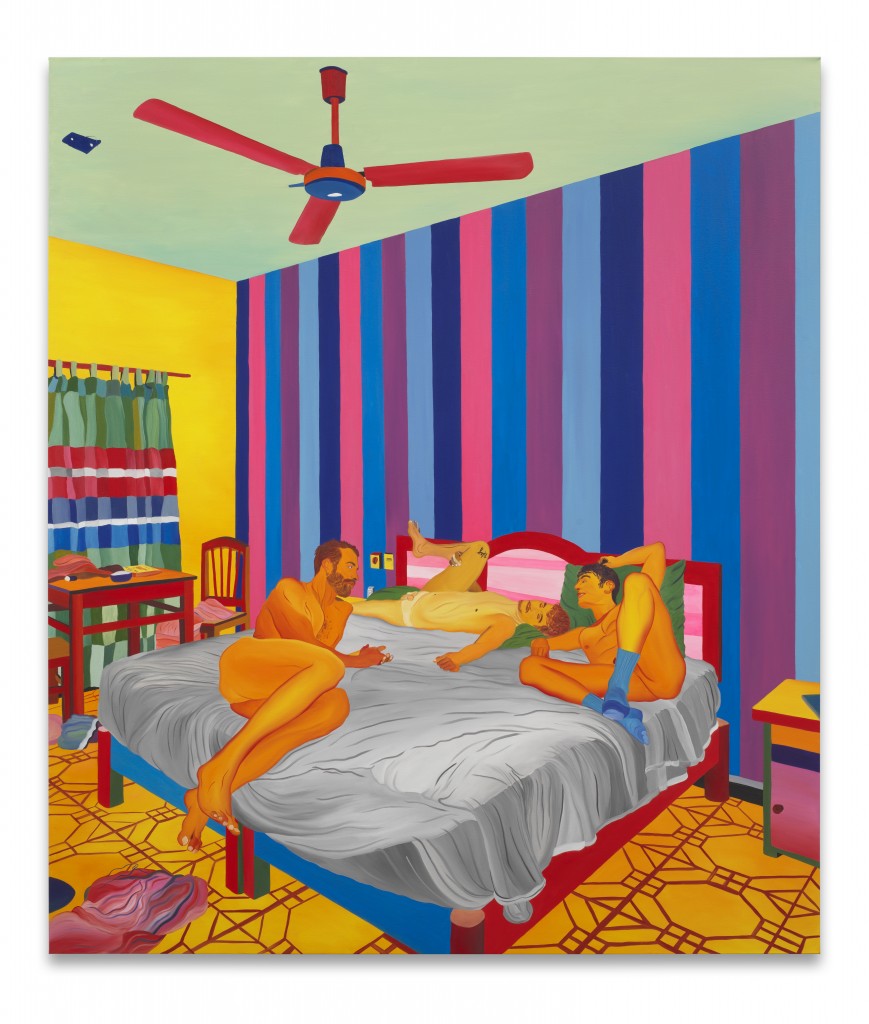

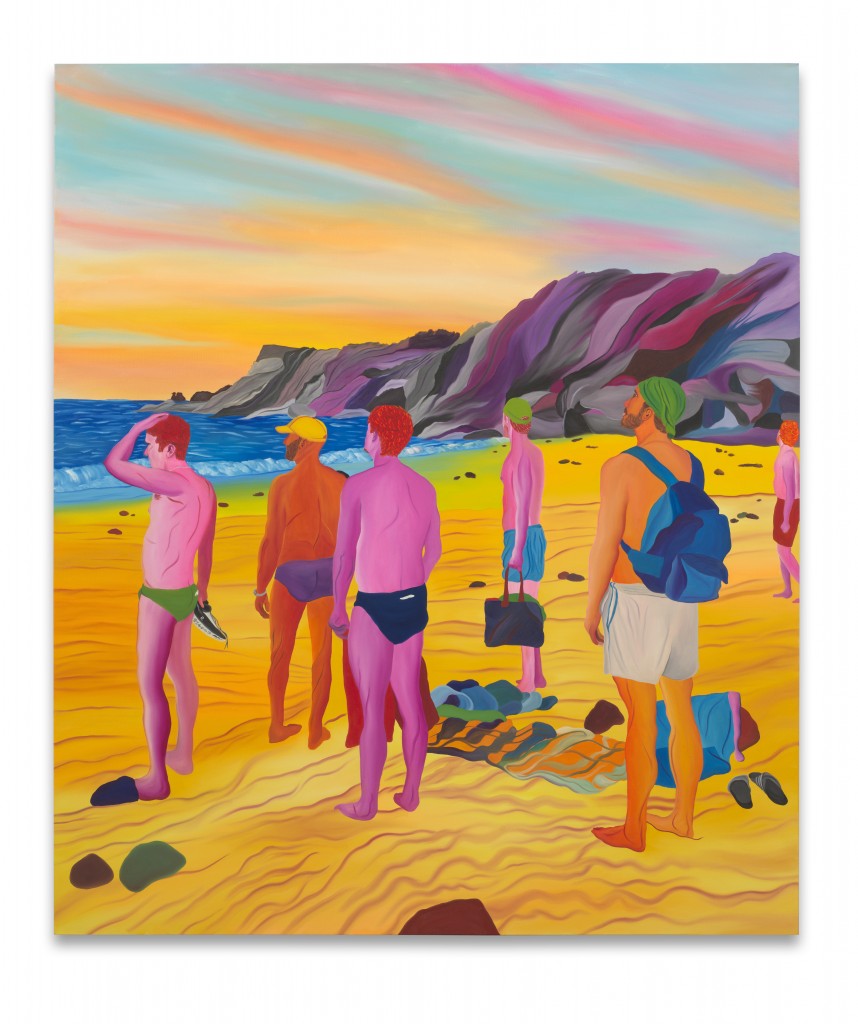

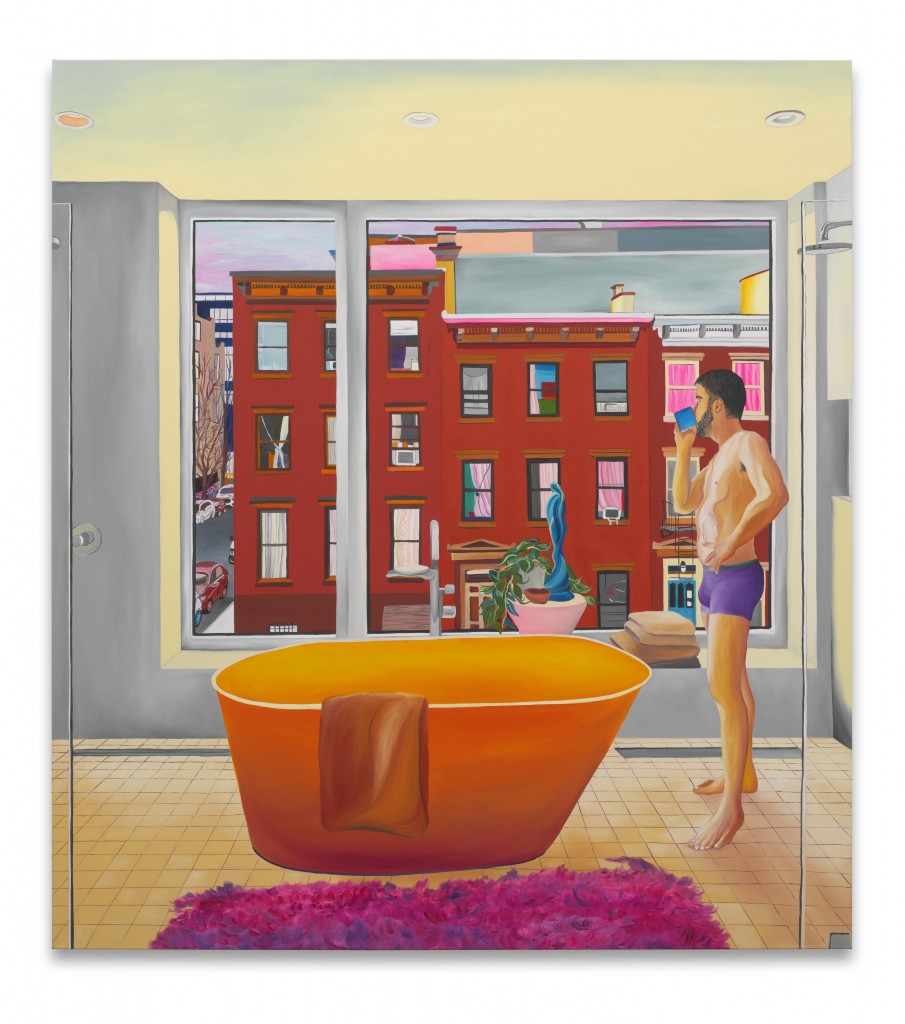

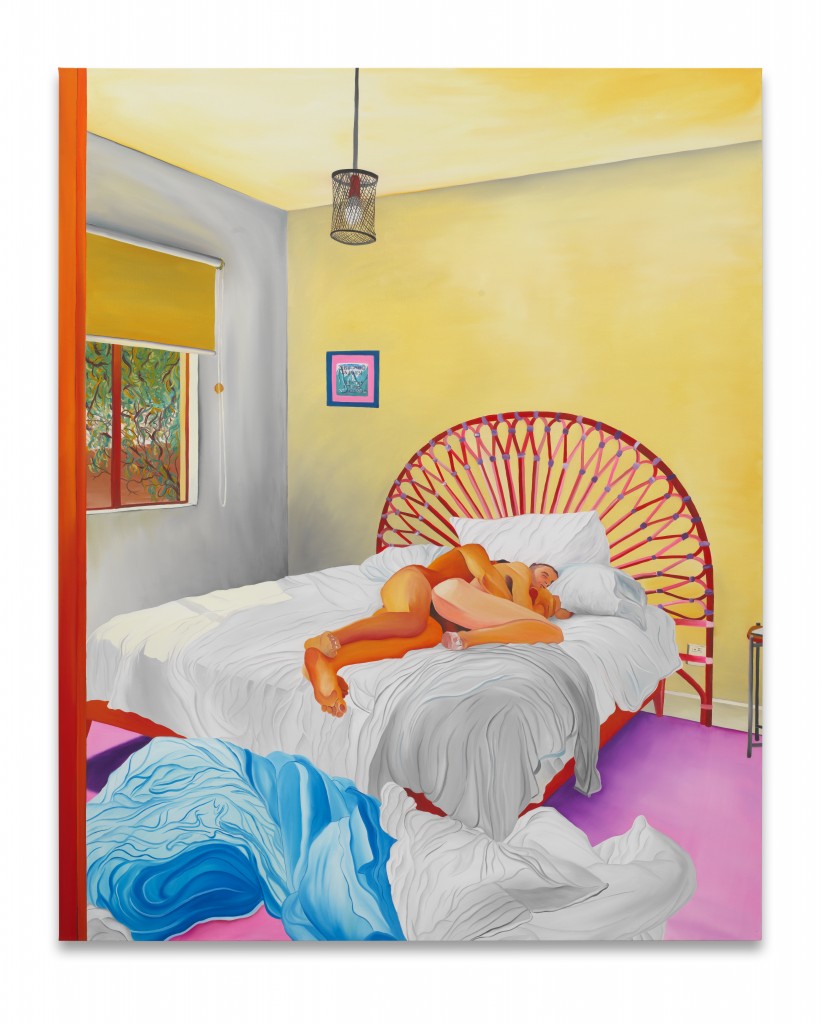

Freundschaft ist, sei aus dem Gefühl von Schmerz und Ver-lassenheit entstanden. Die Gemälde, die wie immer bei ihm sämtlich auf Fotos oder Videos basieren, haben wie ähnlich wie A Bigger Splash etwas Semi–Performatives. Wie Nan Goldin, deren Arbeit Miller verehrt, nähert er sich seinen Subjekten in intimen Situationen auf Augenhöhe, nicht als Beobachter, sondern als Freund und Teilnehmer an. Miller foto-grafiert seine Gegenüber oft ohne, dass sie es bemerken, aber sie wissen, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist. In Zeiten von Instagram, Grindr und zahlreichen anderen Netzwerke und Plattformen sind sowieso auch die intimsten oder persönlichsten Momente Gegenstand der Repräsentation, der Bildkultur. Die Körperhaltungen und Gesten, die man bei Miller sieht, wirken durch die Umsetzung in Malerei noch performativer, etwa die „Löffelchenstellung“ auf Schlafstunde (Mauricio & Navot in CDMX), das gemeinsame nackte Chillen auf LSD auf dem Bett (Chill), der Blick der Männergruppe auf den Sonnen-untergang auf Mermejita Sunset (Mat, James, Kevin, John & Elliot). Der Witz ist, dass diese Bilder nie bewusst inszeniert sind, sondern zeigen, wie sich Vorstel-lungen von schwulen Paradiesen in Köpfe und Körper eingeschrieben haben, unbewusst reproduziert werden. Zu dem Gefühl von Intimität und Sicherheit gehört auch, die entsprechenden Bilder zu produzieren, die von unzähligen Smartphones und Insta-Accounts hin und her geschickt werden, gerade in diesen katastrophalen Zeiten für Freunde und Ge-liebte als Erinnerung und Versicherung dienen, schau, da waren wir im Paradies. Oft ist dieser Zustand nur in einer gewissen Isolation zu erreichen: an einem einsamen Strand, hinter verschlossenen Türen, unter dem Einfluss von Musik und Drogen, durch Naturerlebnisse.

Millers Malerei kennt diese visuelle Sprache des „verlorenen“ und „wiedergefundenen“ Paradieses, die auch in der Werbung und Illustration eingesetzt wird, sehr genau. Doch auf seinen Gemälden, die er

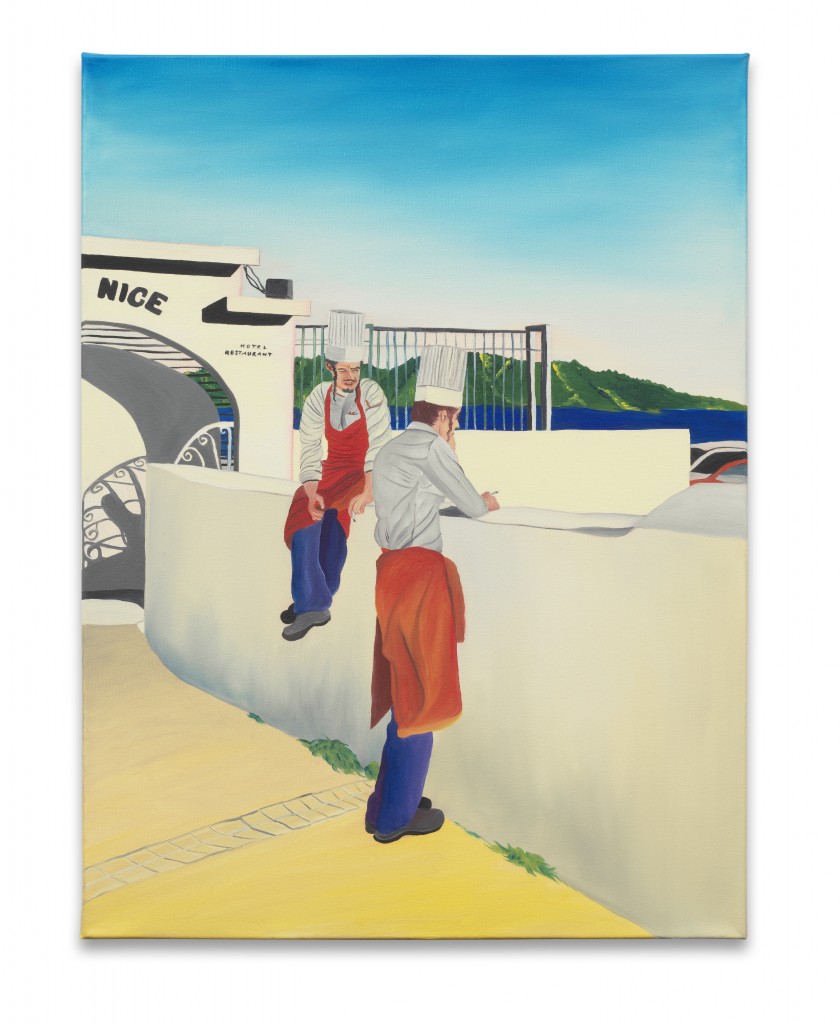

erstaunlicherweise mit Ölfarbe und nicht in Acryl malt, bekommt das eine zusätzliche Dimension, so wie schon in den frühen Zeichnungen. Millers Bildräume ähneln in ihrer flächigen Farbigkeit Bühnenräumen, Kulissenlandschaften. Auf Eli in Berry St. steht der Freund im Bad hinter einer Glastür vor einer riesigen Fensterfront, durch die man auf die gegenüber-liegende Straßenseite sieht. Doch die Fassaden der ikonischen Brownstones in Brooklyn könnten ein bemalter Hintergrund sein, genauso wie die Berglandschaft auf Micky, Iñigo & Javi in the French Alps. Die „Bildarchitektur“ ist auf Millers Gemälden ebenso wichtig wie die Protagonisten und die Farbigkeit, denn sie verstärkt das Gefühl von Unwirklichkeit. Sie sperrt nicht nur die Realität aus, sondern auch die Zeit. Miller bemalt für Paradise folgerichtig auch Partien der Galerieräume, um die Architektur quasi zum Bild-raum zu erklären. Die Gemälde werden zur Eröffnung hinter Duschvorhängen verborgen, die dann feierlich zur Seite gezogen werden, als befände sich dahinter ein Freund oder ein Körper. Die Architektur bildet in Millers Malerei einen an-alytischen, ambivalenten Rahmen. In The Lonely City beschreibt Olivia Laing Edward Hoppers Blicke in nächtliche Diner oder auf einsame Menschen hinter Fenstern als „Architektur der gleichzeitigen Gefangenschaft und Entblößung“. Auch Millers Bilder haben diesen existenziellen Aspekt, „entblößen“ etwas, das zeigt auch die Duschvorhangperformance, die eine Form der Entblößung ist. Aller-dings blickt er nicht voyeuristisch auf Intimität und Einsamkeit, sondern als Beteiligter. Jeder, der die Situationen kennt, die Miller zeigt, weiß, dass sie selbst für Erfahrene eine Gratwanderung sind. Die drogeninduzierte Ekstase kann in bodenlose Niedergeschlagenheit umkippen, die Vertrautheit in absolute Entfremdung oder auch sexuellen Missbrauch. Hinter den Kulissen von fröhlicher Queerness, Chemsex-Parties und utopischer Community verbirgt sich für viele Schwule grenzenlose Leere. Miller urteilt darüber nicht, sondern sucht diese Momente, in denen er auf all das ohne Angst oder Vorbehalte, oder Nostalgie blicken, ganz „im Jetzt“ sein kann. Seine Bilder gleichen einem Garten in der Hölle, in dem es kühl ist, in dem es nicht brennt, sondern fast nüchterne Gelassenheit herrscht. Gelassen-heit, um ähnlich wie der berühmte Fotograf Henri Cartier–Bresson den „entscheidenden Moment“ zu finden. Das zeigen auch ganz schlichte, fast meditative Momentaufnahmen wie Two Chefs on a Cigarette Break in Marseille oder 3 Boys in Balandra.

Dieser Moment hat bei Miller trotz aller Entblößung immer auch etwas Hermetisches. Seine Bilder sind dem Künstler nicht unähnlich. Sie zeigen vermeintlich alles, sind regelrecht plakativ, offenbaren aber fast nichts. Da ist etwas Undurchdringliches, sogar Hartes, gar nicht so supergefühlig und sensibel. Miller gibt seine Subjekte, seine Gefühle nicht wirklich preis. Und genau das macht diese Malerei interessant. Angesichts der Kriege und Krisen, der Bedrohung durch Faschismus und Fundamentalismus, der Hölle, die Menschen gerade erleben, wirkt es so als sei, das Dach über den Salons, Betten, den Moderne-Zitaten der „neuen“ queeren Malerei weggeblasen worden. Auf den Rückzug ins anspielungsreiche, geschmackvolle Private und Intime fällt helles, kaltes Licht, dass diese Welten wie Fluchtversuche aussehen lässt. Bei Miller lag das alles schon immer entblößt und poppig da. Sein Blick war schon immer pragmatischer, unprätentiöser. Seine Bilder sind auf gewisse Weise ohne Idealismus, nur im Moment, ohne die Ab–sicherung durch die Malereigeschichte. Das hat etwas Authentisches, beinahe Unverfrorenes, das, ob man es nun akzeptiert oder nicht, absolut in diese Zeit, ins Jetzt passt.

Oliver Koerner von Gustorf lebt und arbeitet als freier Autor und Kunstkritiker in Berlin-Schlachtensee. Er schreibt für Publikationen, Zeitungen und Kunstmagazine wie Monopol, wo in seiner Kolumne „Form & Haltung“ endlose Essays zu Kunst, Politik, Kultur und Ausstellungs-Reviews verfasst. 2023 erhielt er den ADKV-Preis für Kunstkritik. Zur Zeit arbeitet er an einem Roman über Aids und die Berliner Kunst- und Clubszene der 80er und 90er Jahre.

__

1 Olivia Laing, The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alone, Edinburgh: Canongate, 2017, S. 4.

2 Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Band 7: Die wiedergefundene Zeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2002, S. 296.