Sharon (nickname “Bulldozer”) was in many ways a hardliner, and during the Second Intifada, the country was in a state of emergency. But many Israelis share the prime minister’s attitude also in periods of relative calm: they take it as a given that foreigners cannot comprehend the situation the Jewish state and its citizens live in—because they do not feel the pain and life does not force them to be tough.

It is an argument one hears more and more often from military leaders and politicians, especially when it comes to the actions of Israel’s own troops. When dozens of Palestinians were shot and killed at the Gaza barrier fence, for example. Or when a video surfaced that showed soldiers jubilant as they fired at an unarmed man. Or when the medical orderly Elor Azaria executed an incapacitated attacker in Hebron.

Israeli politicians are debating a proposed law that would ban filming and photographing soldiers when such materials are apt to “undermine morale.” When Arab students at Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem, rally to protest the killings in Gaza, the minister of education bars all students from a conference. Observers of the public discourse in Israel note that a growing number of subjects, and not only military matters, are taboo. Where critics used to be celebrated as evidence of a vital democratic discourse, they are now accused of fouling their own nest and vilified as threats to the country’s safety and future. Us against them. And efforts are underway to curb the authority of the Supreme Court, the single most important check on the government’s power.

The impression one might take away from these developments is that Israel is an increasingly authoritarian state. Why would this be happening at a time when the country, with a thriving economy, scientists that are leaders in their fields, improving diplomatic ties in the region and the world, and a powerful army, is ostensibly in a stronger position than ever before?

The writer Amos Oz said about Israel: “Dreams never become true, because when they were fulfilled, they are inadequate and sometimes even disappointing. The only way to preserve a dream’s intrinsic perfection and purity is to never realize it.” Zionism was never perfect—from the outset, its implementation was bound up with violence. With pain, on all sides. The adage about “a land without a people for a people without a land” was never true. To this day, the hostile neighborhood and the (lack of an agreed) territorial division make it impossible for Israelis to adopt a conciliatory and pacifist stance.

According to David Ben-Gurion’s biographer Tom Segev, the Zionist leader knew as early as 1919 that there would be no peace between Israelis and Arabs. It was the price he was willing to pay for the founding of the Jewish state. This meant living with the contradiction between the moral values Israelis espoused—as Zionists, as Jews, as human beings—and their own actions and treatment of the Arabs. For decades, it also meant engaging in painful debates over what the state and its security forces may do and what they must not do.

Seventy years after the Declaration of Independence and fifty-one years after the beginning of the occupation, Israelis seem less and less willing to have these debates, to look squarely at themselves and strike compromises. Israel’s government banks on the alliance with U.S. President Donald Trump and his evangelical base—and in so doing scares away America’s liberal Jews. Prime Minister Benjamin Netanyahu has made common cause with illiberal forces in Central Europe—angering the Germans, French, and British. As under Ben-Gurion, but without the necessary debate, the conflict is kept under administrative control. In a focus on the near and medium term, the problem is thought of solely as a security issue. Liberal Israelis despair and grieve the demise of their visions; many of them appear to be retreating into inward emigration. The days of large protest rallies and public outrage, to be sure, are over.

That is because the majority follows the lead of politicians who propose no visions and offer tactics rather than strategy—in a word, administration. The reasons for this acquiescence are as manifold as they are hard to dislodge: disenchantment over failed peace initiatives and withdrawals, the traumas left by wars and attacks, fear instilled by the threats the country faces and the chaos in the region. Growing estrangement separates Israelis and Arabs. “People don’t care one way or another about the Palestinians,” says the journalist Avi Issacharoff, an expert on the situation in the West Bank, East Jerusalem, and Gaza as well as his compatriots’ attitudes.

Meanwhile, on the Palestinian side, militancy has yielded to frustration. People are disappointed, not least by their own leaders, whose internal quarrels, corruption, and fecklessness have made it easy for the Israeli government to rule them out as partners for peace. And so Netanyahu and his kind have persuaded many that there is no alternative to the indefinite extension of the status quo. No peace, perpetual occupation. But what will become of the dream of a Jewish democratic state?

And how can we Germans respond to these developments? We have learned our lesson from the cataclysm of the Holocaust: we will never again be perpetrators. For Israelis, the lesson is: they will never again be victims. We live in a country surrounded by friends. Our problems are trifling by comparison. As a consequence, our and their perspectives on our own nations and the world are fundamentally at odds. How can we ever hope to understand the Israelis?

Art can help. It can make us see that Israeli society cannot be reduced to the conflict between Jews and Arabs. The works on view in this exhibition let us grasp many of the country’s major issues and offer us glimpses of its rich diversity.

Identity is often a key concern; an obsession with space is often palpable. Elad Kopler says: “I colonize the canvas.” His lines, dots, and patterns look like an effort to channel chaos and complexity into a plan, to contain them within a house. When David Grossman was honored with this year’s Israel Prize, he said, “Israel is a fortress, but not yet a home.” That is what Kopler means. His pictures make it impossible to distinguish inside from outside. They are like labyrinths.

Gal Weinstein, too, is interested in the subjugation of the land—his particular focus is on the Jezreel Valley, a plain in northern Israel, between the mountains of Galilee and Samaria. The area was key to the Zionist settlement project and the birthplace of the modern Jewish state. Weinstein’s coffee tables show landscapes in aerial shots. The geography of the fields and residential communities looks modern and progressive. But does cultivating the land (“making the desert bloom”) establish a valid claim to being at home here, more so than earlier residents who worked the soil with more primitive means and lived more simply but, they believe, had struck deeper roots, lived more organic lives? Is possession a matter of technological progress?

And Weinstein is concerned with the impermanence of things—illustrated, for example, by mold growing on coffee—as well as evolving phenomena, the emergence of the new through decay and transfer. He shares these interests with Lihi Turjeman, who, as an archaeologist of sorts, uncovers the various layers of a room’s wall and translates the material into maps. Constructed from and modeled out of the different historical strata, her work is “a recognition that we build our lives on the past,” as Turjeman puts it. “And that there is a need to discover that past.”

The discovery of the past, of historical interrelations, is pivotal to the attempt to identify and frame one’s own identity. This process comes into focus in the work of David Adika, who creates photographs showing classic porcelain pieces from the first decades of Israeli statehood in immaculately aesthetic settings and expert lighting. Figurines representing Africans or else suggesting African influences in their palette and formal repertoire, they are designs that will strike many beholders as kitschy. The objects raise the question of the cultural roots of the Mizrahi or Oriental Jews, Adika’s own ethnic group. “But the debate has shifted,” he says. Twenty years ago, his purpose was to pinpoint stereotypes so as to overcome them; today, by contrast, people positively cultivate these clichés. Highlighting differences is a way to feed people’s complexes, a strategy that helps the powerful secure their hegemony. The complicated logic of contemporary Israel.

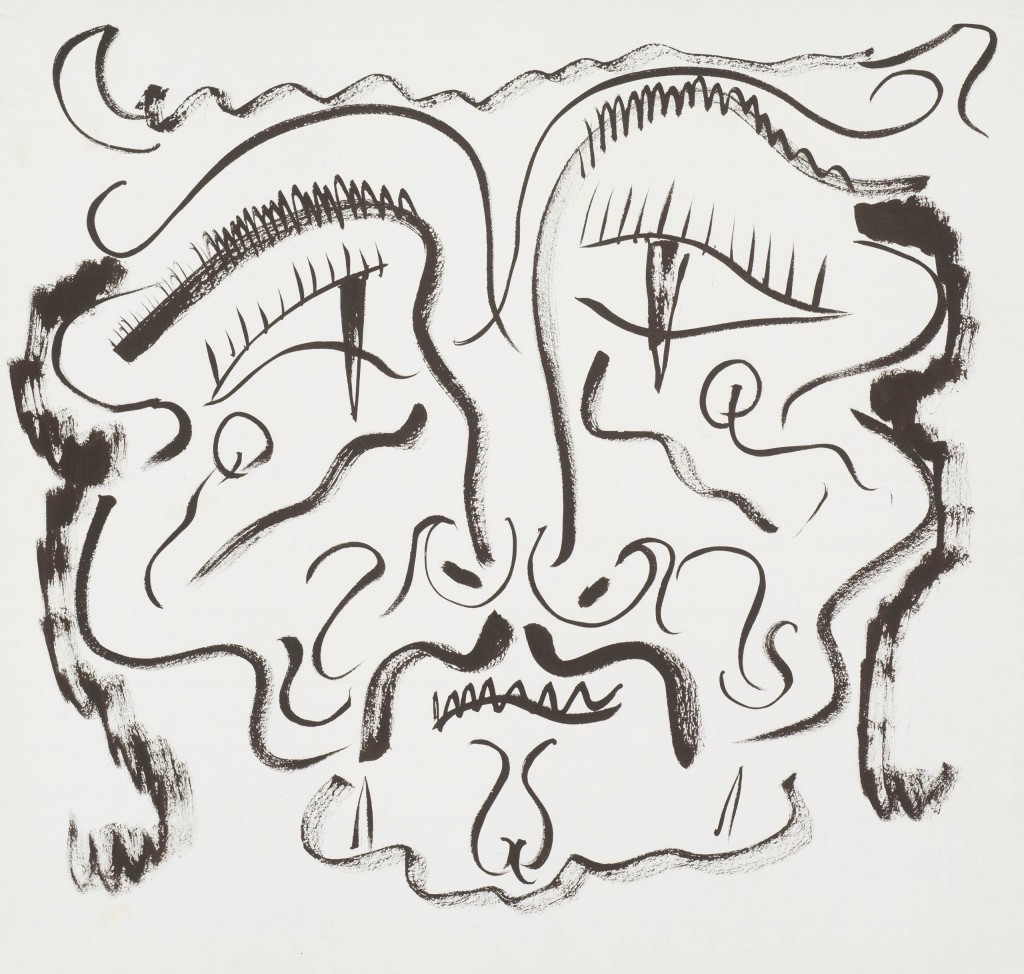

Like Adika, Eran Nave resorts to an African pictorial idiom, but in his case it comes without personal baggage—all his ancestors immigrated from Europe. Making sculptures and prints showing masks, he says, was an intuitive creative choice for him, a “natural process.” Yet to visit him in his studio on Tel Aviv’s Shoken Street on a torrid day is to sense at least the influence of the climate. And the cultural heritage, pop and religion, that his work “a guide” condenses: a sukkah haunted by a comic-strip spirit.

Eitan Ben Moshe’s works similarly bring ghosts or monsters to mind. Scary and fragile at once, they consist of diverse materials the artist glues together and fuses. Raw and unsanitized: the signal characteristics of his art are also attributes we associate with both Berlin and Tel Aviv—or will soon associate with their recent past, as both cities are undergoing wrenching changes. Still, life in the German capital is a little rougher than in the Israeli metropolis, Ben Moshe says, and so he now also has a studio in Kreuzberg. Like so many Israelis, he loves the Berlin of today. Typical, you might say.

Fatma Shanan has singled out the carpet as representative of the culture of her community, the Druze minority in Israel. The carpet is a symbol of the Orient and, as she says, “like a family member.” It must always look clean, fresh, and appealing. And the carpet is a family possession—the same status, in the final analysis, that is accorded to Druze wives and daughters. Shanan seeks to break free of this dependent life as property by airing the carpet, transplanting it from the domestic interior into the open, the realm of liberty.

Last but not least, the exhibition includes photographs by Ivri Lider, a well-known singer who has chosen to speak through pictures rather than music to tell a very personal story. And here is something else that the artists featured in the show ultimately have in common with all Israelis: in this fantastic, problematic, and bewildering country, much of life, with its moments of profound pain and great happiness, is still private.

THORE SCHRÖDER lives and works mostly in the Middle East. The journalist, born and raised in Hamburg, spent eight years in Berlin where he worked as a local reporter for BZ am Sonntag, the Sunday issue of the capital‘s bestselling newspaper. After covering crime, sex, scandals and very oridinary matters he decided to have a change. He completed a Master programme in Islamic and Middle Eastern Studies at the Hebrew University in Jerusalem, then moved to Amman (Jordan) where he volunteered in different refugee programmes and learned to speak Arabic fairly well. Thore Schröder is now based in Jaffa (Tel Aviv) as a freelance correpondent for various German media outlets. He reports from Israel, the Palestinian territories and other countries in the region. His stories all seem to have a political content. Even those about art. Especially those about art.

Sharon (Spitzname „Bulldozer“) war in vieler Hinsicht ein Hardliner und das Land während der Zweiten Intifada im Ausnahmezustand. Doch die Haltung des Premiers teilen viele Israelis auch in ruhigeren Zeiten: anzunehmen, dass Menschen aus anderen Ländern die Lage des jüdischen Staates und seiner Bürger nicht verstehen können – weil sie den Schmerz nicht kennen, weil sie nicht gezwungen sind zur Härte.

Dieses Argument hört man jetzt immer öfter von Militärs und Politikern, vor allem wenn es um das Verhalten der eigenen Truppen geht. Etwa als dutzende Palästinenser am Sperrzaun zu Gaza erschossen wurden. Oder als ein Video auftauchte, das Soldaten jubelnd beim Abschuss eines unbewaffneten Mannes zeigt. Oder als der Sanitätssoldat Elor Azaria einen kampfunfähigen Angreiferin Hebron exekutierte.

Israelische Politiker diskutieren ein Gesetz, das das Filmen und Fotografieren von Soldaten verbieten soll, wenn dies der „Untergrabung des Kampfgeists“ dient. Als arabische Studenten an der Bezalel-Kunstakademie in Jerusalem wegen der Toten in Gaza demonstrieren, schließt der Bildungsminister alle Studenten von einer Konferenz aus. Wer den öffentlichen Diskurs in Israel verfolgt, bemerkt eine zunehmende Tabuisierung, nicht nur in militärischen Belangen. Kritiker werden nicht mehr als Indikator für einen wertvollen demokratischen Diskurs gefeiert, sondern als Nestbeschmutzer, als Gefahr für die Sicherheit und die Zukunft des Landes verfemt. Wir gegen die. Dazu kommen Versuche, die Macht des Verfassungsgerichts, der wichtigsten Kontrollinstanz für die Regierung, zu beschneiden.

All das vermittelt den Eindruck, Israel entwickle sich in Richtung eines autoritären Staates. Warum gerade jetzt, da das Land mit seiner blühenden Wirtschaft und Wissenschaft, seinen wachsenden diplomatischen Verbindungen in der Region und der Welt, seiner starken Armee vermeintlich besser dasteht denn je?

Der Literat Amos Oz hat über Israel gesagt: „Träume werden niemals wahr, denn wenn sie sich erfüllen, sind sie ungenügend und manchmal sogar enttäuschend. Der einzige Weg, einen Traum in seiner Art perfekt und rein zu bewahren, ist es, ihn niemals zu verwirklichen.“ Der Zionismus war nie perfekt, denn seine Umsetzung war von Beginn an mit Gewalt verbunden. Mit Schmerzen, für alle Seiten. Denn der Satz „Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ stimmte nie. Die feindliche Nachbarschaft und die (mangelnde) Aufteilung des Gebiets machen es den Israelis noch heute unmöglich, sich versöhnlich und pazifistisch zu geben.

David Ben-Gurion, so schreibt es sein Biograph Tom Segev, hat schon 1919 gewusst, dass es keinen Frieden geben könne zwischen Israelis und Arabern. Er war bereit, den Preis für die Staatsgründung zu bezahlen. Dazu gehörte es, den Widerspruch auszuhalten zwischen den eigenen Wertvorstellungen – als Zionist, als Jude, als Mensch – und dem eigenen Handeln und Behandeln der Araber. Dazu gehörte es jahrzehntelang, schmerzhafte Debatten zu führen über das, was der Staat und seine Sicherheitskräfte dürfen und was nicht.

70 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung und 51 Jahre nach dem Beginn der Besatzung scheint der Wille zu solchen Diskussionen – und damit zur Selbstüberprüfung und zu Kompromissen – zu schwinden. Die israelische Regierung baut auf die Allianz mit US-Präsident Donald Trump und seiner evangelikalen Basis – und verschreckt damit die liberalen Juden Amerikas. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verbündet sich mit den illiberalen Kräften in Mitteleuropa – und verärgert die Deutschen, Franzosen und Briten. Der Konflikt wird – nach dem Prinzip Ben-Gurions, aber ohne die notwendige Diskussion – bloß verwaltet. Das Problem wird kurzfristig und mittelfristig als reine Sicherheitsthematik gedacht. Liberale Israelis verzweifeln, trauern um ihre Visionen; bei vielen von ihnen scheint es, als gingen sie in eine innere Emigration. Jedenfalls sind die Zeiten der großen Proteste und der Empörung vorbei.

Denn die Mehrheit folgt der Politik, die keine Visionen bietet, statt Strategie nur Taktik, nur Verwaltung eben. Die Gründe für diese Gefolgschaft sind so vielfältig wie schwerwiegend: Enttäuschung über gescheiterte Friedensinitiativen und Rückzüge, Traumata von Kriegen und Anschlägen, Abschreckung durch Bedrohungen und Chaos in der Region. Entfremdung zwischen Israelis und Arabern. „Den Leuten sind die Palästinenser egal“, sagt der Journalist Avi Issacharoff, der sowohl die Lage im Westjordanland, in Ost-Jerusalem und in Gaza als auch die Einstellung seiner Landsleute dazu beurteilen kann.

Gleichzeitig dominiert bei den Palästinensern Frustration, wo früher Kampfgeist herrschte. Enttäuschung, nicht zuletzt auch über die eigene Führung, die sich zerstritten, korrupt und handlungsunfähig zeigt – und es der israelischen Regierung damit leicht macht, sie als Partner für Frieden auszuschließen. So können Netanjahu und Co. glaubhaft machen, dass es einfach immer so weiter gehen muss. Ohne Frieden, mit der Besatzung. Aber was wird dann aus dem Traum eines jüdischen demokratischen Staates?

Und wie können wir Deutsche dann damit umgehen? Wir haben aus der Katastrophe des Holocaust die Lehre gezogen: nie wieder Täter. Für die Israelis gilt: nie wieder Opfer. Wir leben in einem Land, das von Freunden umgeben ist. Wir haben vergleichsweise nichtige Probleme. Das heißt, unsere und ihre Blicke auf unsere Völker und die Welt stehen in einem fundamentalen Widerspruch zueinander. Wie sollen wir die Israelis so bloß verstehen?

Die Kunst kann helfen. Sie kann uns zeigen, dass sich die israelische Gesellschaft natürlich nicht auf den Konflikt zwischen Juden und Arabern reduzieren lässt. Die Künstler dieser Ausstellung vermitteln uns einen Eindruck von vielen großen Themen und von der Vielfalt des Landes.

Oft geht es dabei um Identität, oft klingt dabei die Fixierung auf den Raum durch. Elad Kopler sagt: „Ich kolonisiere die Leinwand.“ Seine Linien, Punkte und Muster wirken wie Chaos und Vielfalt, die in Bahnen gelenkt werden sollen, in einen Plan, in ein Haus gezwungen. Als David Grossman in diesem Jahr den Israel-Preis bekam, sagte er: „Israel ist vielleicht eine Festung, aber kein Zuhause.“ Das ist es, was Kopler meint. Auf seinen Bildern kann man nicht entscheiden, wo innen und wo außen ist. Sie wirken wie Labyrinthe.

Auch bei Gal Weinstein geht es um die Unterwerfung des Landes, um das Jesreeltal, um genau zu sein. Das ist die Ebene in Nordisrael zwischen den Bergen Galiläas und Samarias, die für die zionistische Besiedlung zentral war, hier nahm der moderne jüdische Staat seinen Anfang. Weinsteins Coffee Tables zeigen Landschaften in Luftaufnahmen. Die Geographie der Ackerflächen und Gemeinden wirkt modern und fortschrittlich. Aber bedeutet das Kultivieren des Landes („die Wüste zum Blühen bringen“), dass man den Anspruch darauf durchgesetzt hat, dass man hier mehr zu Hause ist als derjenige, der hier primitiver arbeitete und wohnte, aber nach eigener Ansicht tiefere Wurzeln geschlagen hatte, organischer lebte? Geht es bei Besitz um technischen Fortschritt?

Bei Weinstein ist da auch der Aspekt der Vergänglichkeit, dargestellt etwa durch schimmelnden Kaffee. Und es geht um Weiterentwicklung: Neues durch Verfall und Übertragung. Ähnlich wie bei Lihi Turjeman, die wie eine Archäologin die verschiedenen Schichten einer Zimmerwand zum Vorschein bringt und daraus Landkarten zeichnet. Aufgebaut auf und ausmodelliert aus den verschiedenen historischen Lagen, ist ihr Werk „eine Anerkennung, dass wir unsere Leben auf der Vergangenheit aufbauen“, sagt Turjeman. „Und dass es die Notwendigkeit gibt, diese zu entdecken.“

Die Entdeckung der Vergangenheit, der historischen Bezüge ist wesentlich beim Aufspüren und Formulieren der eigenen Identität. So ist es auch beim Werk von David Adika, der klassisches israelisches Porzellan aus den ersten Jahrzehnten des Staates in ästhetisch-perfekter Umgebung und Ausleuchtung darstellt. Es sind afrikanische oder zumindest in ihrer Farb- und Förmlichkeit an Afrika erinnernde Figuren, auf viele Betrachter kitschig wirkende Entwürfe, die die Frage stellen nach der kulturellen Herkunft der orientalisch-stämmigen Israelis, zu denen Adika gehört, den Mizrachim. „Doch die Debatte hat sich gewandelt“, sagt er. Während es vor 20 Jahren noch um die Überwindung durch die Erkennung der Stereotype gegangen sei, würden diese Klischees heute geradezu kultiviert. Das Herausstellen der Unterschiede dient dem Anfüttern der Komplexe, dient der Sicherung der Macht. Komplizierte israelische Logik.

Eran Nave bedient sich ebenfalls afrikanischer Bildsprache, aber ohne persönliche Belastung, denn seine Vorfahren stammen sämtlich aus Europa. Zur Herstellung seiner Maskenbildnisse und -drucke habe er einfach so, ohne viel Nachdenken gefunden. Nave: „Es war ein natürlicher Prozess.“ Doch wer in seinem heißen Studio an der Tel Aviver Schockenstraße sitzt, bemerkt zumindest den klimatischen Einfluss. Und das kulturelle Erbe, Pop und Religion, das sich in seinem Werk „a guide“ bündelt: eine Laubhütte („Sukkah“), in der ein Comicgeist spukt.

Auch bei Eitan Ben Moshes Werken denkt man an Gespenster oder Monster. Furchterregend und zugleich zerbrechlich. Verschiedene Materialien zusammengekleistert, fusioniert. Vor allem roh und ungeschönt. Attribute, die man gleichermaßen mit Berlin und Tel Aviv verbindet – oder bald einmal verbunden haben wird, denn in beiden Städten tobt ja der Wandel. Weil es in der deutschen Hauptstadt aber noch rauer zugehe, hat Ben Moshe nun auch ein Studio in Kreuzberg bezogen. Wie so viele Israelis liebt er das moderne Berlin. Irgendwie typisch.

Fatma Shanan hat den Teppich als repräsentiv für ihre Kultur, die der drusischen Minderheit in Israel, identifiziert. Der Teppich ist ein Symbol des Orients und „wie ein Teil der Familie“, sagt sie. Der Teppich muss immer sauber, frisch und ästhetisch wirken. Der Teppich istEigentum, was bei den Drusen letztlich auch für die Frau und die Tochter der Familie gilt. Shanan versucht dieses Besitz- und Abhängigkeitsverhältnis aufzubrechen, indem sie dem Teppich Luft verschafft, ihn aus dem Hausinnern nach draußen, in die Freiheit, verlegt.

Und dann sehen wir in dieser Ausstellung noch die Fotografien von Ivri Lider. Ein bekannter Sänger, der hier nun Bilder statt Töne sprechen lässt, um eine sehr persönliche Geschichte zu erzählen. Und auch das ist eine Gemeinsamkeit aller Künstler dieser Ausstellung, letztlich aller Israelis: Der Großteil des Lebens, das Leid und das Glück sind in diesem fantastischen, problematischen und schwer zu ergründenden Land noch immer privat.

THORE SCHRÖDER ist meistens im Nahen Osten. Der gebürtige Hamburger hat acht Jahre lang als Lokalreporter für die BZ am Sonntag geschrieben. Nachdem er genug von Sex, Gewalt und Kleingärten hatte, zog er nach Israel. An der Hebräischen Universität von Jerusalem absolvierte er ein Master-Programm in Islam- und Nahost-Wissenschaften, zog danach in die jordanische Hauptstadt Amman, wo er in verschiedenen Flüchtlingshilfsprogrammen als Freiwilliger arbeitete und recht ordentlich Arabisch lernte. Thore Schröder lebt nun in Jaffa (Tel Aviv) und arbeitet als freier Korrespondent für verschiedene deutsche Medien. Er berichtet aus Israel, den palästinensischen Gebieten und anderen Ländern der Region. Seine Texte sind alle irgendwie politisch. Sogar die über Kunst. Insbesondere die über Kunst.