The brief performance marked the arrival of something new in the work of the French-American artist, who was born in Paris in 1986. Where Gaudin’s earlier pieces relied on electronic controls, mechanics, and kinetics, “Dirty Hands On” made his body an instrument of his art.

As recently as the spring of 2017, in his exhibition “Rites and Aftermath” at the Palais de Tokyo, Paris, the artist operated as a mastermind/demiurge. He installed a complex ensemble of machines in the museum. At its center stood an apparatus with a forty-foot conveyor belt, a thin metal sheet that shivered and arched at irregular intervals and suddenly buckled upward. It was surrounded by pneumatically actuated fragments of chairs that repeatedly bumped into the walls or leaped around the room in a seemingly erratic ballet. Movement is central to Gaudin’s art; see the collapsing wall he presented in a group show curated by Neil Beloufa at Balice Hertling, Paris, in 2013, or the uncontrolled and menacing rolling cylinder in his first solo exhibition in New York, “Jettison Parkway,” at the Nathalie Karg Gallery in 2016.

The son of the choreographer Jean Gaudin and the dancer Sophie Lessard, Gaudin studied animation before switching to art. In his first solo show in Germany, he tests the direct application of those movement-based interventions he previously devised for his machines, attaining a new independence from the pioneers of kinetic art to whom his reinterpretations of moving objects seemed to owe so much. Meticulously orchestrated unpredictability gives way to a “dirty hands on” approach, which suggests both direct manual intervention and a bastardization of the creative project. An artist who animated objects turns into a performer by applying his actions directly to the work.

He now transforms the movements hitherto executed by machines—to the beholder, they inevitably seemed humanlike—directly onto the sculpture. The diligently choreographed sequences of motions are replaced by the initiation of a performative process that is not altogether under his control.

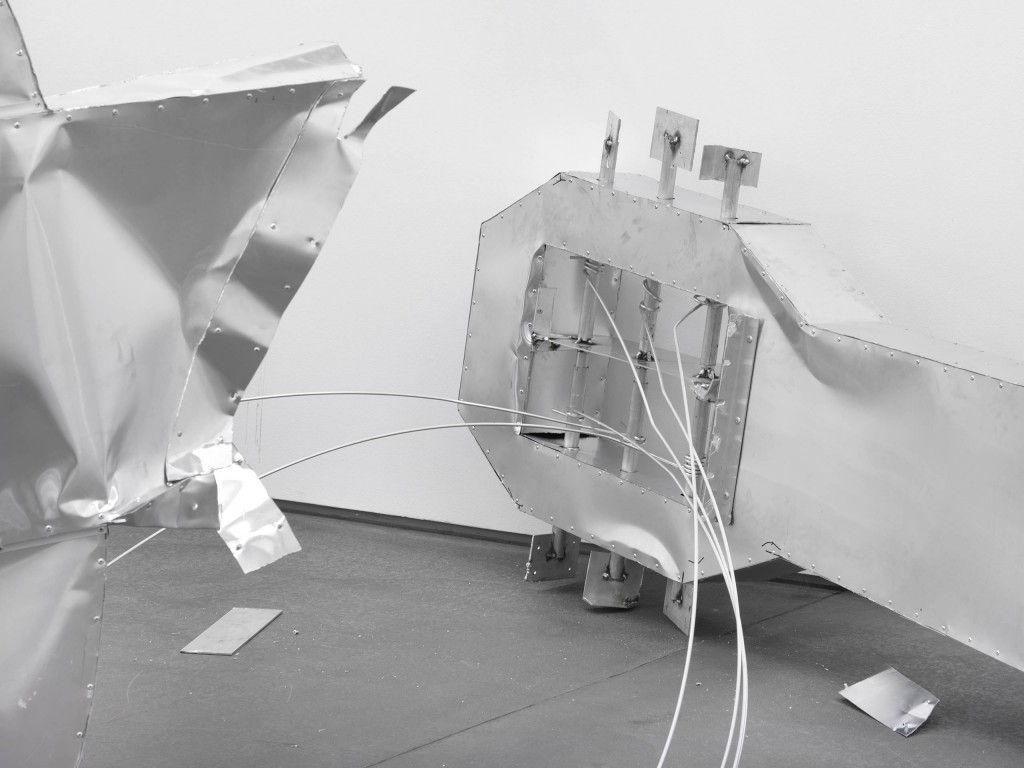

Gaudin thus plays in novel ways with the antitheses of stasis and movement, of control and contingency that recognizably informed his theatrical productions in the past. More than all earlier works, the show’s sculptural centerpiece, the guitar object “Solo Show,” a fragile construction of riveted aluminum and polyurethane foam, bespeaks the influence of pop art and especially of Claes Oldenburg’s magnified versions of everyday objects, which turned the incidental and overlooked into grand statements. The monumentality of the late Oldenburg is apt to make us forget that his first “soft objects” in the early 1960s grew directly out of his performances at his “shop” in New York. They were props before they became sculptures in their own right. Oldenburg—and this is something Dorian Gaudin shares with him—often spoke of the relevance that movement, touch, and performance had for his art.1

A second aspect that is as central to the ensemble of works as movement is the question of destruction. In an essay on “the gesture of destroying,” the Czech philosopher Vilém Flusser distinguishes demolition from destruction. He writes: “‘Demolition’ and ‘destruction’ are not quite the same (…) ‘Destruction’ suggests dismantlement and disfigurement rather than demolition, and ‘demolition’ suggests dis-obstruction rather than destruction. For ‘demolition’ [Zerstörung] negates disruption [Störung], while ‘destruction’ negates structure […] ‘Destruction’ suspends the rules according to which things arrange themselves so that these things fall apart.”2 That is precisely what happens in Gaudin’s performance: the sculpture is broken, but a new kind of object has come into being. So the destruction the artist performs is not an act that aims purely to demolish, it is a process that alters the symbolic order of the body. Moreover, this destruction is at once a paradoxical act of value creation: the object does not become valuable and complete until it is dismantled.

“Destroyers are frustrated revolutionaries,”3 Flusser writes, and that applies to all those who employ destruction for the creative value it adds: Fluxus artists who wrecked pianos, but also and especially musicians like Jimi Hendrix, Pete Townsend, or Keith Moon, who were notorious for smashing their instruments to pieces at the end of their concerts. Gaudin’s performance has some of that brash energy. His violent intervention is an assault on the self-contained work that, once it is completed, is sacrosanct. He infects the object with motion; and in toppling and falling, it comes to life.

In attacking the closure and integrity of the work, artists have repeatedly generated vital moments of appropriation, an aspect that is operative in Gaudin’s wall objects as well. The thin aluminum of the pictorial objects is crumpled up like paper; scratches and tears become gestural markings that are further highlighted using paint and chrome. The surface of the standardized and industrially manufactured material is fractured in an act that at once ennobles the process of destruction. The rules that governed the painted panel are suspended. The wrinkled surfaces directly render the physical impacts. Yet their static quality, Gaudin says, is nonetheless “an invitation to imagine the movements and forces that caused these deformations.”

The setting the wall objects and sculpture establish in the gallery remains open enough for the abundance of gestures they preserve to tie in with a wide variety of contexts: we might read them, for instance, as a comment on the art market, which pumps significance and money into virtually any artistic act as long as it is large and loud enough. It might also be a note on society’s fixation with perfection, with the inviolable and untouchable. All these are possible readings, Gaudin himself says, and he encourages them further with anecdotal titles such as “Sprezzatura Recommendation” or “Drive That Train,” “Trying the Important Thing” or “Good Fortune Landing.” Here, too, signification is subject to sudden displacement in many ways, as in the works: the instant of toppling and capsizing is the origin of the new.

To observe Dorian Gaudin during his performance was to notice the evident pleasure he took in what the French call “déplacement”—the English cognate “displacement” covers only a part of the range of the term, which might also be translated as “movement,” “shifting,” or “dislodgement”: clambering into a really big object, knocking it over and making it fall apart, listening to the racket that ensues, and seeing what happens—to the object, to him, to us.

1 “Morgens dem Werk Hallo sagen,” Claes Oldenburg in conversation with the author, June 28, 2012, artnet.de.

2 Vilém Flusser, “Gesten: Versuch einer Phänomenologie,” Düsseldorf and Bensheim 1991, pp. 100, 103.

3 Ibid., p. 103.

Die kurze Performance markierte etwas Neues im Werk des 1986 in Paris geborenen, französisch-amerikanischen Künstlers. Anstatt auf elektronische Steuerung, Mechanik und Kinetik wie in bisherigen Arbeiten setzte Gaudin in „Dirty Hands On“ auf den eigenen Körper als Werkzeug.

Noch in seiner jüngsten Ausstellung „Rites and Aftermath“ im Frühjahr 2017 im Pariser Palais de Tokyo betätigte sich der Künstler als Mastermind/Demiurg, der im Museum einen komplexen Maschinenpark installierte, in dessen Zentrum eine Apparatur mit einem zwölf Meter langen Förderband aus dünnem Metall stand, das in unregelmäßigen Abständen zitterte, sich wölbte und sich unversehens aufbäumte, umstanden von Stuhlfragmenten, die, hydraulisch angetrieben, immer wieder gegen die Wände stießen oder scheinbar unkontrolliert im Raum herumsprangen. Im Zentrum aller Arbeiten Gaudins steht die Bewegung, ob in einer kollabierenden Wand, die er im Jahr 2013 in einer von Neil Beloufa kuratierten Gruppenschau bei Balice Hertling in Paris zeigte oder einem unkontrolliert und gefährlich rollenden Zylinder in seiner ersten New Yorker Soloschau „Jettison Parkway“ in der Galerie Nathalie Karg im Jahr 2016.

Gaudin, Sohn des Choreographen Jean Gaudin und der Tänzerin Sophie Lessard, studierte Animation, bevor er zur Kunst wechselte, erprobt für seine erste deutsche Einzelausstellung die direkte Anwendung jener auf Bewegungen basierenden Interventionen, die er zuvor für seine Maschinen erdachte. Er löst sich damit von den Vorläufern der kinetischen Kunst, denen seine Neuinterpretationen bewegter Objekte so eng verbunden schienen. Statt präzise orchestrierter Unvorhersehbarkeit heißt es jetzt „Dirty Hands On“, was sowohl auf den direkten Zugriff, aber auch auf eine Bastardisierung des künstlerischen Vorhabens deutet. Der Künstler wird vom Animateur zum Performer, indem er sein Handeln direkt auf das Werk anwendet. Er transformiert die zuvor von Maschinen ausgeführten und für jeden Betrachter unweigerlich menschlich wirkenden Bewegungen nun direkt auf die Skulptur. Die zuvor sorgsam choreographierten Bewegungsabläufe werden ersetzt durch ein nur teilweise steuerbares Initiieren eines performativen Prozesses.

Gaudin spielt hier auf neuartige Weise mit den Gegensätzen von Statik und Bewegung, Kontrolle und Zufall, die seine Inszenierungen bislang prägten. Das skulpturale Zentrum der Ausstellung, das fragile Gitarrenobjekt „Solo Show“ aus genietetem Aluminium und Polyurethanschaum, verweist deutlicher als alle Arbeiten zuvor auf den Einfluss der Pop Art und insbesondere von Claes Oldenburgs Vergrößerungen alltäglicher Gegenstände, die das Nebensächliche und Übersehene als monumentale Behauptungen in den Raum stellten. Man vergisst bei aller späteren Monumentalität Oldenburgs leicht, dass dieser seine ersten „Soft Objects“ am Beginn der 60er Jahre direkt aus seinen Performances in seinem New Yorker „Shop“ heraus entwickelt hatte. Sie waren zunächst vor allem Props, bevor sie eigenständige Skulpturen wurden. Oldenburg hat, und es verbindet Dorian Gaudin mit ihm, häufig über die Relevanz von Bewegung, Berührung und Performance für seine Arbeit gesprochen.1

Neben der Bewegung steht das Moment der Destruktion im Zentrum dieser Werkgruppe. Der tschechische Philosoph Vilém Flusser unterscheidet in seinem Essay „Die Geste des Zerstörens“ zwischen Zerstörung und Destruktion. Er schreibt: „‚Zerstörung‘ und ‚Destruktion‘ meinen nicht genau dasselbe (…). ‚Destruktion‘ meint eher Abbau und Entstellung als Zerstörung, und‚ Zerstörung‘ eher Desobstruktion als Destruktion. Denn ‚Zerstörung‘ verneint das Stören und ‚Destruktion‘ das Stellen. (…) ‚Destruieren‘ heißt Regeln abschaffen, wonach sich Dinge ordnen, so daß diese Dinge auseinanderfallen.“2 Genau das geschieht in Gaudins Performance: Die Skulptur ist kaputt, aber ein neuartiges Objekt ist entstanden. Die hier vorgenommene Destruktion ist also nicht ein rein auf Zerstörung ausgelegter Akt, sondern ein Prozess, der die symbolische Ordnung des Körpers verändert. In der Destruktion vollzieht sich zudem ein Akt paradoxer Wertschöpfung: Der Gegenstand wird erst im Akt des Zerlegens wertvoll und komplett.

„Destruktoren sind frustrierte Revolutionäre,“3 schreibt Flusser, und diese Formulierung meint alle, die Destruktion als künstlerischen Mehrwert nutzen: ob Fluxuskünstler, die Klaviere zertrümmerten, aber vor allem Musiker wie Jimi Hendrix, Pete Townsend oder Keith Moon, die bekannt dafür wurden, am Ende von Konzerten ihre Instrumente zu zerschlagen. Auch Gaudins Performance ist damit verbunden. Mit seiner brachialen Intervention attackiert er die Abgeschlossenheit des vollendeten und damit unantastbar gewordenen Werkes. Er infiziert das Objekt mit Bewegung; und im Stürzen und Fallen belebt es sich selbst.

Immer wieder generieren Künstler in der Attacke auf die Abgeschlossenheit und Unversehrtheit eines Werkes vitale Momente der Inbesitznahme. Auch Gaudins Wandobjekte operieren damit. Das dünne Aluminium der Bildkörper wird zerknüllt wie Papier; Kratzer und Risse werden zu gestischen Eintragungen, die zudem durch Farbe und Chrom betont werden. Die Oberfläche des standardisierten, industriell hergestellten Materials wird gebrochen und zugleich der Prozess der Destruktion nobilitiert. Die Regeln, die für das Tafelbild gelten, werden aufgehoben. Die zerknautschten Oberflächen bilden die physischen Einwirkungen unmittelbar ab. Doch ihre Statik ist gleichwohl, so Gaudin, „eine Einladung, sich die Bewegungen und die Kräfte vorzustellen, die diese Verformungen ausgelöst haben.“

Das Setting, das in der Galerie aus Wandobjekten und Skulptur entsteht, bleibt offen genug, um die Fülle der hier konservierten Gesten an vielerlei Kontexte anzuknüpfen: Sie ließen sich als Kommentar zum Kunstmarkt lesen, der nahezu jede künstlerische Handlung mit Bedeutung und Geld aufpumpt, solange sie nur groß und laut genug ist. Möglich wäre auch ein Kommentar zur Fixierung der Gesellschaft auf Perfektion, Unantastbarkeit und Unberührbarkeit. All diese Lesarten sind möglich, sagt Gaudin selbst, und befeuert sie zusätzlich mit anekdotischen Werktiteln wie „Sprezzatura Recommendation“ oder „Drive That Train“, „Trying the Important Thing“ oder „Good Fortune Landing.“ Auch hier entstehen zahlreiche Momente eines Überspringens an Bedeutung, ebenso wie in den Arbeiten: Im Moment des Umstürzens und des Umschlagens entsteht das Neue.

Wer Dorian Gaudin bei seiner Performance beobachtete, konnte das Vergnügen erkennen, welches ihm das machte, was im Französischen „déplacement“ genannt wird, das im Deutschen zwar wortreich, aber nur annähernd mit Begriffen wie „Versetzung, Bewegung, Verdrängung, Verschiebung“ beschrieben werden kann: in ein wirklich großes Ding hineinklettern, es umwerfen und auseinanderfallen lassen, dem Krach zuhören, den das macht, und gucken, was passiert – mit dem Ding, mit ihm, mit uns.

1 „Morgens dem Werk Hallo sagen“, Gespräch der Autorin mit Claes Oldenburg, 28. 6. 2012, artnet.de.

2 Vilém Flusser, „Gesten. Versuch einer Phänomenologie“, Düsseldorf/Bensheim 1991, S. 100, 103.

3 Ebd., S. 103.